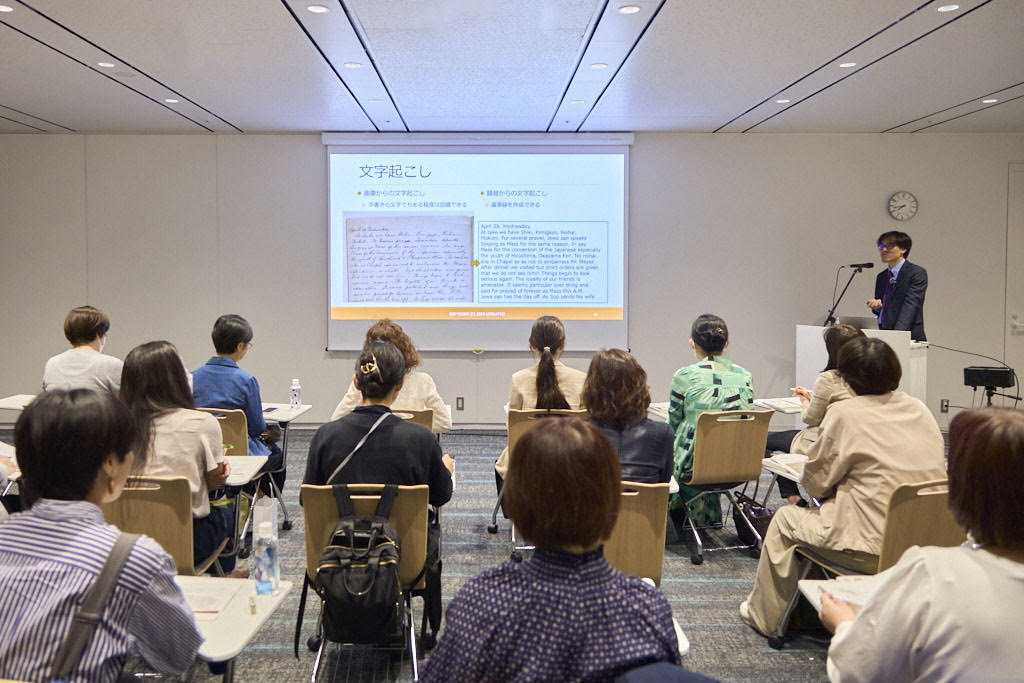

「生成AIって何?」「仕事に使えるの?」「人間の仕事が奪われちゃうの?」と、疑問や不安を持っている方は多いのではないでしょうか。そこで、「いまさら聞けない生成AI いま知っておいて損はない」というテーマでセミナーが開催されました。講師は、技術書を多数執筆されている増井敏克さん。

エンジニア職でない方からも注目度の高い「生成AI」。セミナーでは、生成AIの基本的な解説から、今の生成AIにできること、これからできるようになることなど、デモも交えながら解説していただきました。

▲参加者には、増井さんが共著で執筆された『「技術書」の読書術』がプレゼントされました。

増井技術士事務所代表。技術士(情報工学部門)。情報処理技術者試験にも多数合格。ビジネス数学検定1級。「ビジネス」×「数学」×「IT」を組み合わせ、コンピュータを「正しく」「効率よく」使うためのスキルアップ支援や、各種ソフトウェアの開発、データ分析などを行う。著書に『「技術書」の読書術 達人が教える選び方・読み方・情報発信&共有のコツとテクニック』『IT用語図鑑 ビジネスで使える厳選キーワード256』(翔泳社)など多数。「エンジニアスタイル」では、「ITトレンド」コラムを連載中。

これまでのAIと今のAI(生成AI)は何が違う?

過去、人類がAIを活用して取り組んできたのは、主に「推論」や「予測」です。例えば、エアコンや掃除機に搭載されたAIは、人間が快適で、かつ省エネになるように機械を制御します。また囲碁や将棋などのゲームでは、AIは人間に勝てるようになりました。

推論や予測以外のカテゴリーとして「分類」があります。例えば、写真アプリでは、人物の顔認識によって写真を自動的に分類してくれます。

最近登場した「生成AI」はこれまでのAIと大きく異なり、大量のデータを使って新しいものを生み出します。よく耳にするのはLLM(大規模言語モデル)という技術で、AIに大量の文章を読み込ませて学習させ、自然な文章を生成させます。

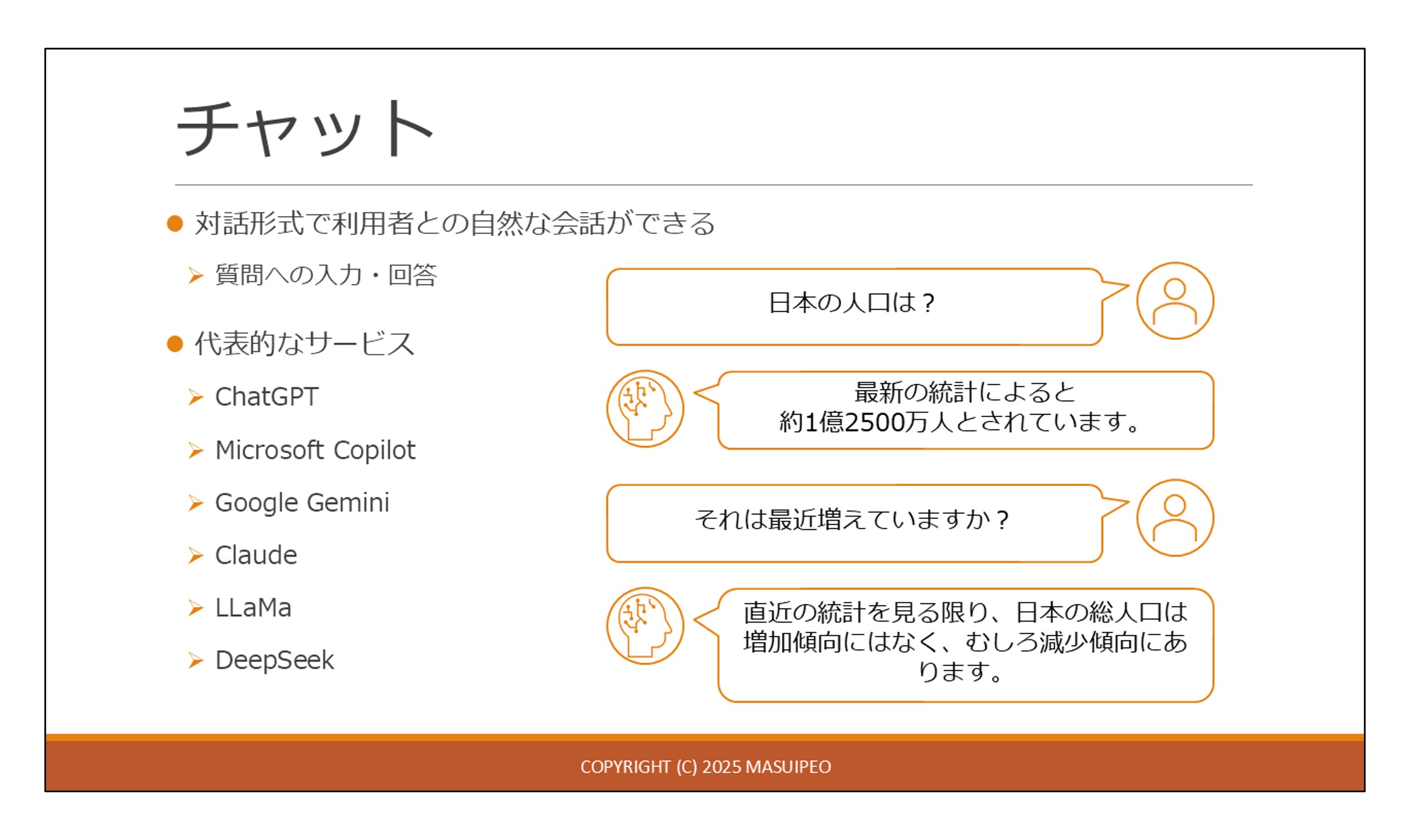

LLMの使われ方として、増井さんが典型例として挙げたのはチャットで、「人がテキストで質問を入力すると、それに対する回答が返ってくる」というものです。

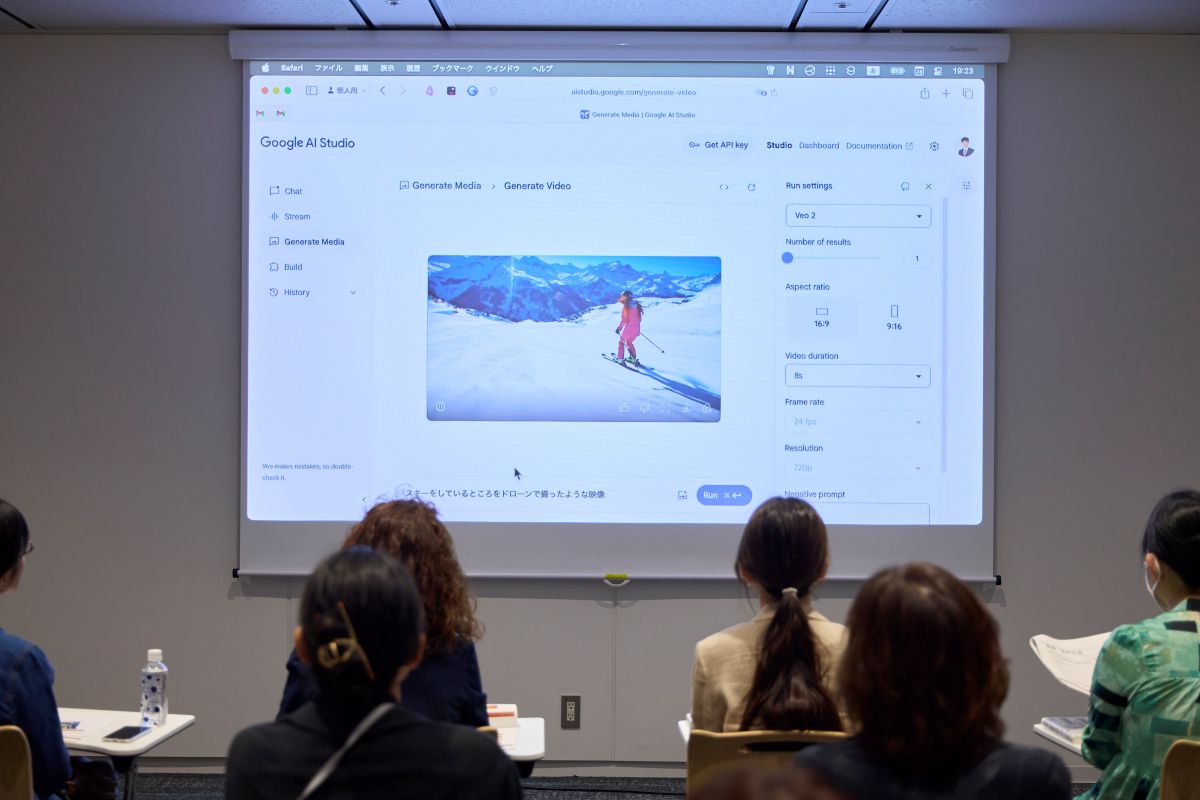

生成AIはチャットだけでなく、文章からの画像や動画の生成、既存の画像から不要な背景の削除、音声生成、文章の読み上げなどもできます。

増井さんは実際にGoogle AI Studioの画面を表示して「スキーをしているところをドローンで撮ったような映像」と打ち込み、たった1分ほどで数秒の動画を作りました。会場からも「おー!」という驚きの声が上がりました。

仕事の効率を上げるさまざまな生成AI活用法

次に増井さんは、参加者の方が仕事ですぐに活用できそうな使い方をいくつか紹介しました。

まずは、ドキュメント生成。「メールの誤送信をしたので謝罪メールを作ってください」などのリクエストにも対応できます。

事務の仕事で便利なのがデータの整形でしょう。箇条書きを表形式にしたり、行と列を入れ替えたり、単位を変換したりと、簡単にできます。

読む人に合わせた文章の言い換えも可能です。箇条書きを文章にしたり、小学生向けや中学生向けに書き換えたりできます。

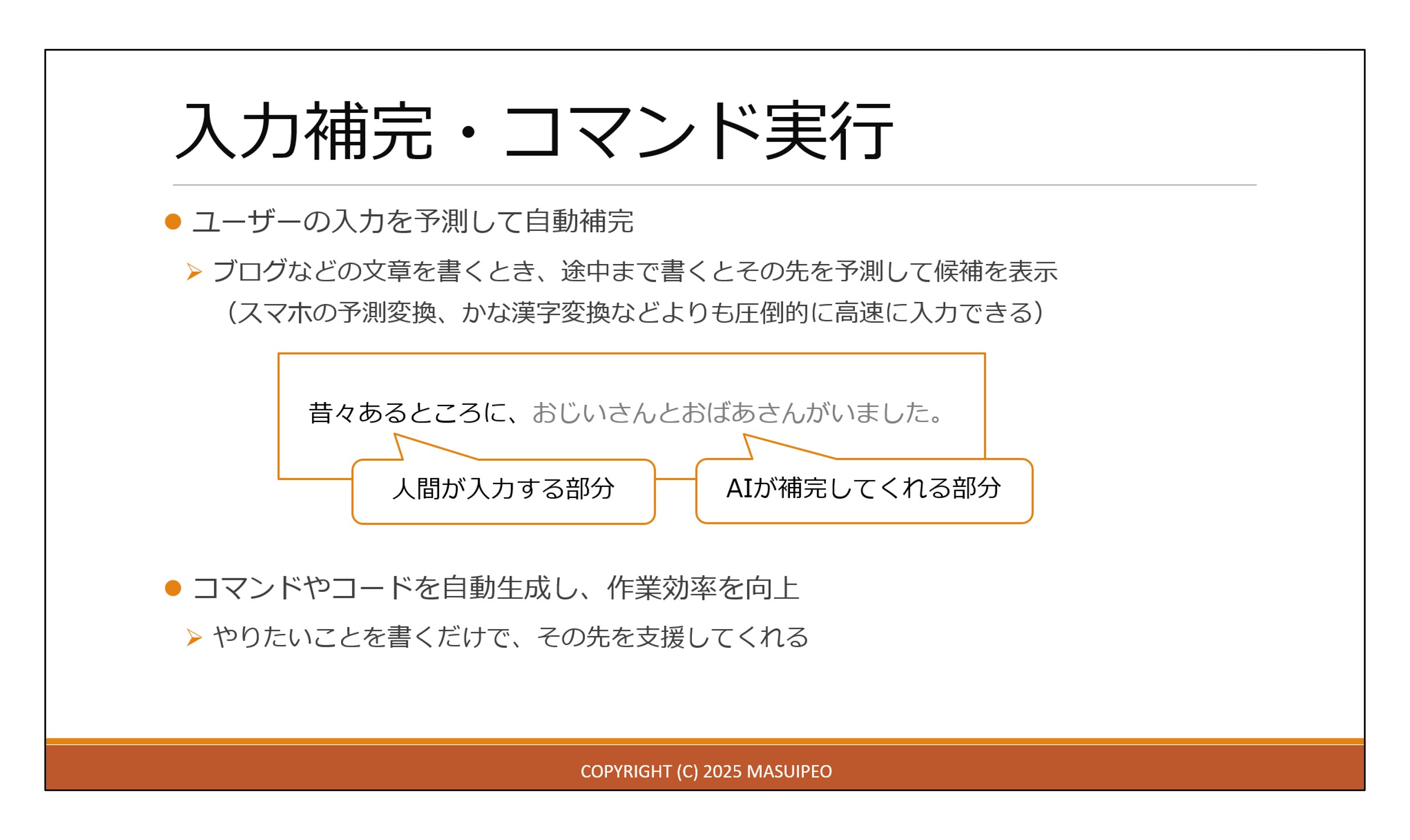

さらには、入力補完という機能を使うと、ブログの執筆などもスピードアップできます。日本語を一部書くだけで、AIが続く文章を予測して提案してくれるのです。

「便利ではありますが、私のように本を執筆する場合は、人と違う文章を書かなくてはなりません。AIは学習した一般的な文章を出力するので、目次を作るときなどは参考にしつつも、内容は自分で書いたり直したりする必要があります」

他にもアイデア出しや文章の要約、画像からの文字起こし、音声の文字起こしなども紹介されました。これらの作業が業務で必要な人は、生成AIを使えば作業時間がかなり短縮されるでしょう。

近い未来に実現するAIの姿

「近い未来では、生成AIが一般論を返すのではなく、会社独自や利用者独自のデータから回答してくれる機能(「RAG」)が利用できるようになる」と増井さん。

さらに、データのやりとりの規約である「MCP(Model Context Protocol)」ができたことで、どのAIに対しても標準化された方法で利用できるようになります。

また、これまでは「画像を作るAI」「音声を作るAI」など、人間が適したAIを選んでいましたが、「マルチモーダルAI」を利用するとひとつのAIに何でも任せられるようになります。

例えば、MicrosoftのCopilotはすでにそのような仕様になっています。同じAIで、テキストでのやり取りや画像の生成もできます。

その先にあるのは、AIエージェントです。人間が担うのは最初に指示を出すだけで、その先はAIエージェントに任せ、人間は「実行していいかどうか」を許可するだけでよくなるでしょう。

AIを利用する際の注意点

便利になるのはいいことですが、鍵になるのはやはり正確さ。よく挙げられるのがハルシネーションと呼ばれるもので、AIが事実と異なる内容を出力すること。一見しただけでは間違いに気づきにくいのが特徴です。

他にも、プロンプトインジェクションという不正な指示や、偽データの識別、法やガイドラインの整備など、課題はいくつも残っています。

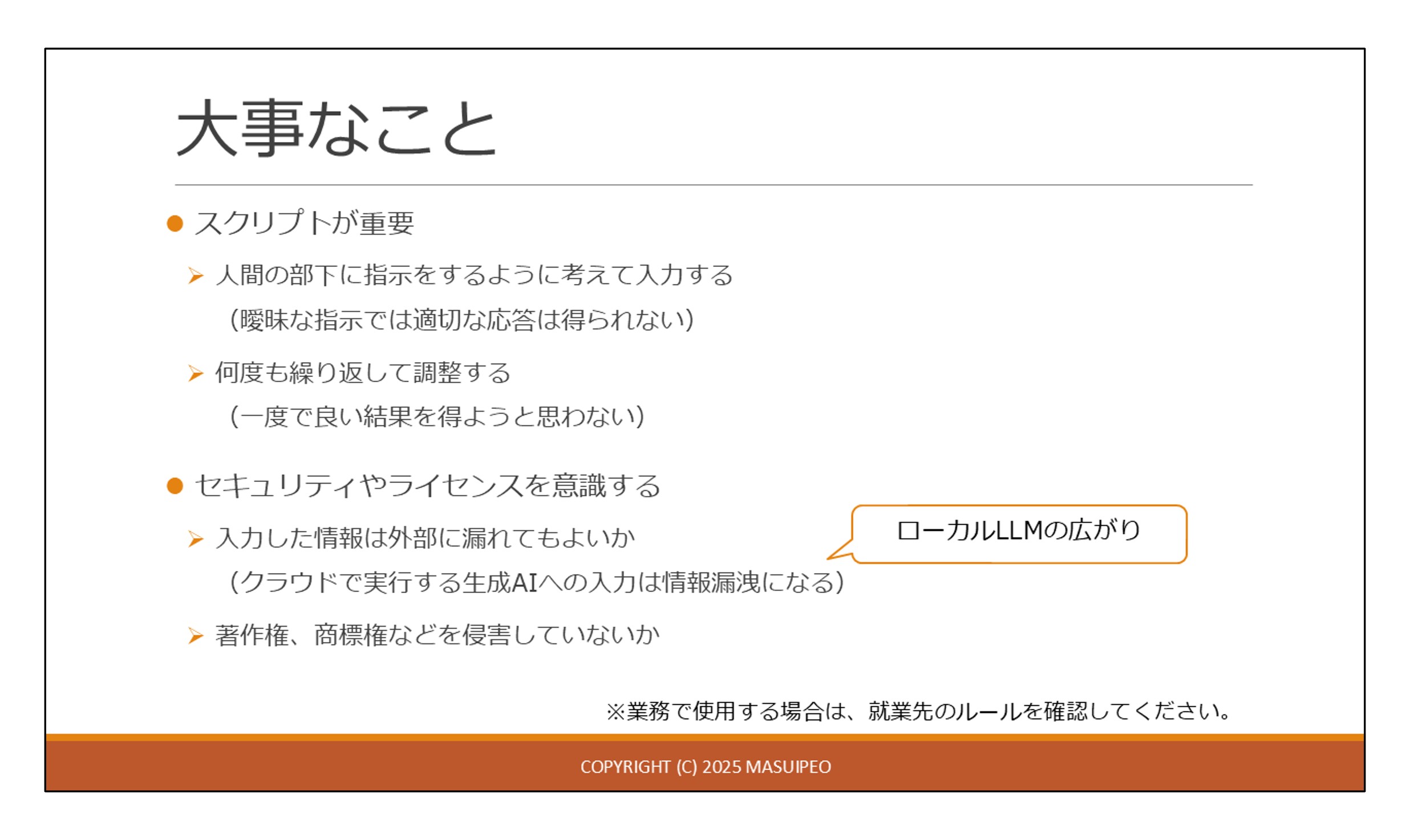

いずれにしても、これから生成AIを使うときに大切なのは「プロンプト(スクリプト)」と呼ばれる人間が入力するテキストです。あいまいな指示をすると、あいまいな答えしか返ってきません。部下と同様で、わかりやすくしっかり伝えないと、しっかり仕事をしてくれないのです。

セミナーの最後に、セキュリティやライセンスの注意点がありました。

「個人のGoogleアカウントで利用しているAIに、会社の機密事項を入れると、情報漏洩になるので注意してください。生成AIが出力したものの著作権にも注意が必要です。AIが、学習した元の文章と全く同じ文章を生成したら、著作権違反になるかもしれません。AIで作られた文章や画像を、安易にそのまま利用しないようにしましょう」

増井さんのセミナーが終わると質疑応答の時間となりました。個人情報を入力する不安や最新のAI技術など、いくつかの質問がなされました。

仕事が効率化する活用法をたくさん知ることができた本セミナー。情報の正確性やセキュリティに注意しつつも、すぐに使ってみて、慣れていきたいですね。

ライター:栃尾 江美(とちお えみ)

カメラマン:坂脇 卓也(さかわき たくや)

※本記事に記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標および登録商標です。