新しい技術の登場など、ITを取り巻く環境は大きく変化し、学ぶべきことが多すぎると感じている人は多いでしょう。何から学べばいいのかわからない、次にどんなキャリアを目指せばいいかわからない、というときに資格を取得することは1つの方法ですが、世の中で求められているスキルや考え方を知るとき、DSSを確認する方法があります。

DSS(デジタルスキル標準)とは

DSSは「デジタルスキル標準」の略で、経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)によって作成され、2022年12月に公開されました。その後、2024年7月にバージョンアップされ、現在はv1.2が公開されています。

「DX」をテーマにして、ビジネスパーソンやIT人材に求められるスキルを標準化したもので、企業のDX対応を推進する人材を確保し、育成するときの指針となるもので、「DXリテラシー標準」と「DX推進スキル標準」の2つから構成されています。

■DXリテラシー標準

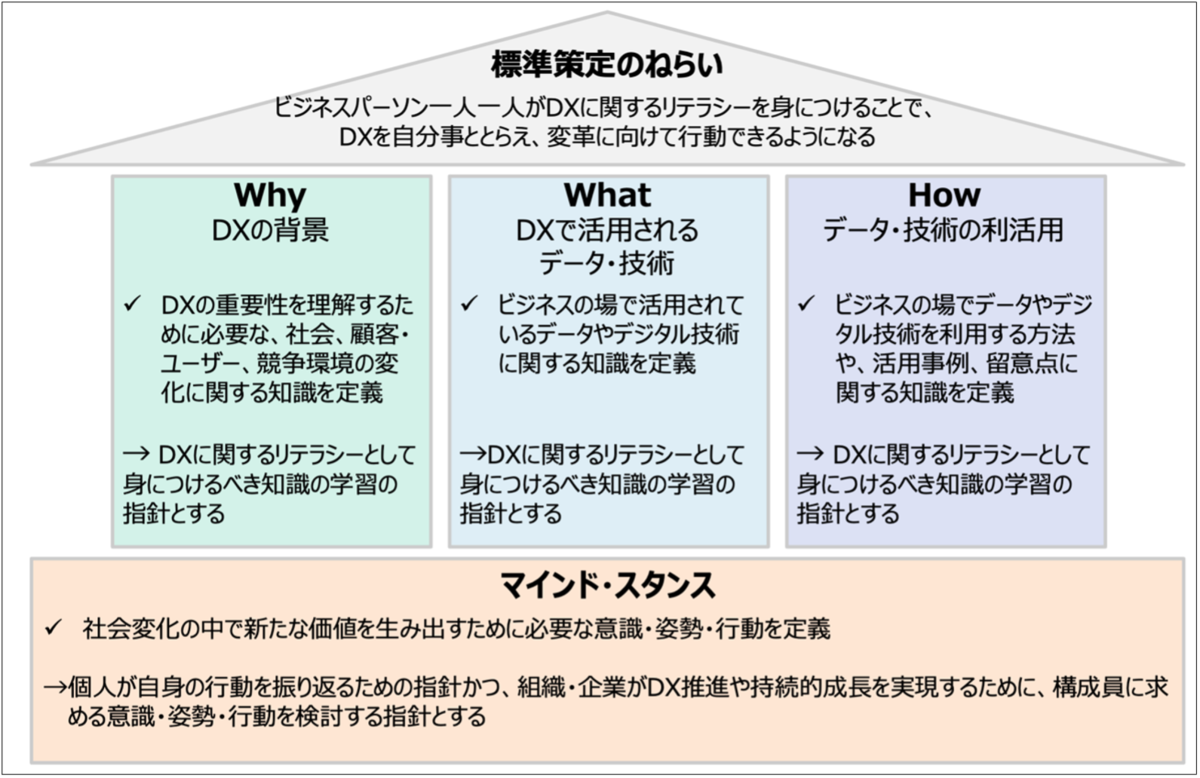

DXリテラシー標準は、次の図のような「マインド・スタンス」「Why」「What」「How」の4項目で構成されており、すべてのビジネスパーソンが身につけるべき能力やスキルを定義したものです。

▲出典:デジタルスキル標準ver.1.2 https://www.ipa.go.jp/jinzai/skill-standard/dss/ps6vr700000083ki-att/000106872.pdf

■DX推進スキル標準

一方のDX推進スキル標準は、DXを推進する専門人材の役割や習得すべきスキルを定義したもので、「ビジネスアーキテクト」「デザイナー」といった人材類型を5つ設定し、これと関連した「ロール(役割)」を15個に細分化しています。

▲出典:デジタルスキル標準ver.1.2 https://www.ipa.go.jp/jinzai/skill-standard/dss/ps6vr700000083ki-att/000106872.pdf

ここで重要なことは、企業がこのような人材をすべて揃えることが目的ではない、ということです。組織として、従業員が持つスキルを底上げし、人材を採用するときに求めるスキルを明確にすることや、人材を育成するときの参考にすることを目的としています。

逆に、従業員の立場としては、自分がどのようなスキルを獲得していけばよいのかの目安となります。

ITスキル標準や情報システムユーザースキル標準との違い

これまで、ITに関する職種に求められるスキルを定義したものとしてITスキル標準(ITSS)や情報システムユーザースキル標準(UISS)がありました。たとえば、ITSSで定められたスキルレベルは基本情報技術者試験や応用情報技術者試験などの情報処理技術者試験に対応していました。

また、データサイエンスやセキュリティといった領域に関するスキルも加えた「ITSS+」も登場しましたし、過去には組込み技術に関する標準の「組込みスキル標準(ETSS)」などもありました。これらの標準も便利なものですが、主にITエンジニアが対象で、ITに関するスキルだけを定めていました。

しかし、このDXリテラシー標準の目的として「ビジネスパーソン一人一人がDXに関するリテラシーを身につけることで、DXを自分事ととらえ、変革に向けて行動できるようになる」ということが掲げられているように、DXに取り組むことはあらゆる職種、部署において求められています。

つまり、DXリテラシー標準はすべてのビジネスパーソンを対象としており、仕事を進める上でのコラボレーションやデータ分析といった一般の利用者も身につけておきたいスキルが定められています。

一方のDX推進スキル標準においては、上記の5つの職種について、産業に関わらず共通の知識やスキルが定められています。そして、個人だけでなく組織や企業、研修事業者、人材サービス会社なども含めた活用イメージが具体的に挙げられていることが特徴です。

追加された「生成AIに対するアクション」

このDSSの最新版であるv1.2では、生成AIについての内容が追加されました。

たとえば、DX推進スキル標準では、生成AIに対するアクションとして、「活用する」「開発する、提供する」という2つが基本的な考え方として記されています。つまり、個人として生成AIを活用するだけでなく、ビジネスとして生成AIを組み込んだ製品やサービスを開発し、それを顧客に提供するようなスキルが求められています。

また、前述の5つの職種それぞれについて、各プロセスにおける対応内容などが次の図のように整理されていることも特徴です。自身が学ぶべきスキルを把握できるだけでなく、他の職種の人がどのような対応をしているのかを含めて確認する目的でも便利な資料だと言えるでしょう。

▲出典:デジタルスキル標準ver.1.2 https://www.ipa.go.jp/jinzai/skill-standard/dss/ps6vr700000083ki-att/000106872.pdf

重要度別スキルリストでゴールを確認しよう

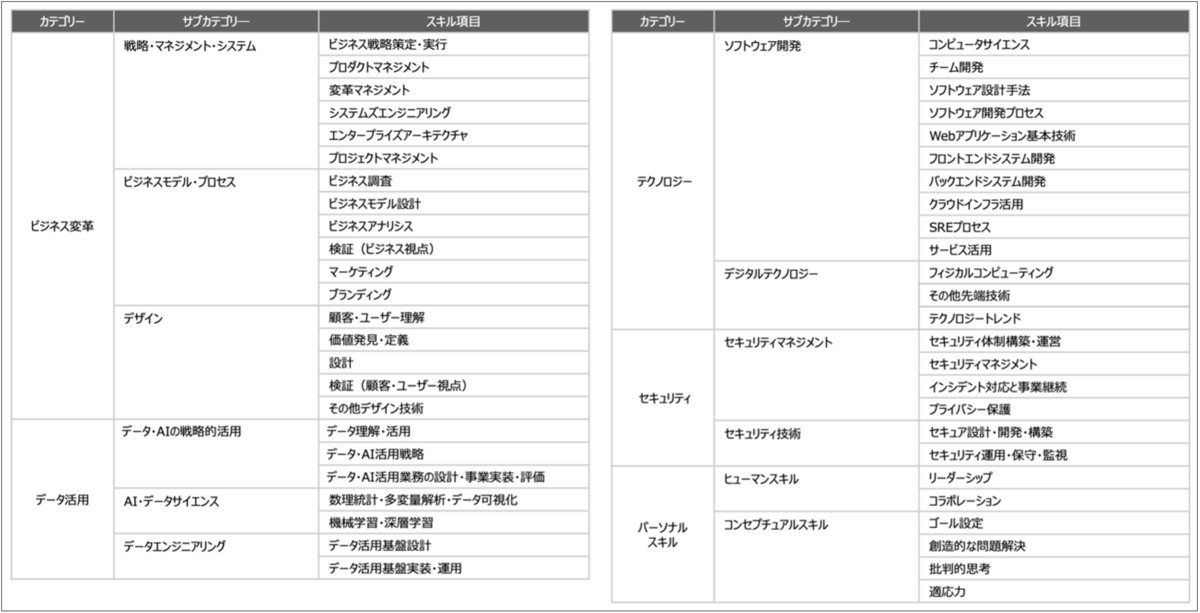

デジタルスキル標準で扱う知識やスキルは、産業や職種を問わず活用できるように汎用的な内容で示されています。そして、「共通スキルリスト」としてどのようなスキル項目が求められるのかが一覧として整理されています。

▲出典:デジタルスキル標準ver.1.2 https://www.ipa.go.jp/jinzai/skill-standard/dss/ps6vr700000083ki-att/000106872.pdf

この図のそれぞれについて、詳しくどのような内容を学習すべきなのか、目指すゴールと合わせて、それに必要な項目が文書中で細かく挙げられています。さらに、それぞれのスキル項目についての重要度も職種別にまとめられていますので、一読することをおすすめします(150ページを超える資料なので、時間のあるときに自分に関連するところだけでも読んでみましょう)。

そして、このスキルリストを含め、DSSに書かれている内容を参考にすることで、各自の目指すキャリアを考えたり、組織や社会から求められている役割を考えたりすることができます。

ぜひ自身のスキルアップに活用してみてください。

増井技術士事務所代表。技術士(情報工学部門)。情報処理技術者試験にも多数合格。ビジネス数学検定1級。「ビジネス」×「数学」×「IT」を組み合わせ、コンピュータを「正しく」「効率よく」使うためのスキルアップ支援や、各種ソフトウェアの開発、データ分析などを行う。著書に『Pythonではじめるアルゴリズム入門』『図解まるわかり プログラミングのしくみ』『「技術書」の読書術 達人が教える選び方・読み方・情報発信&共有のコツとテクニック』(翔泳社)、最新刊の『データ分析に強くなるSQLレシピ 小規模データの前処理・分析の書き方&テクニック』(インプレス)がある。

※本記事に記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標および登録商標です。

※本稿に記載されている情報は2024年8月時点のものです。