仕事の現場では、文書でのやり取りが非常に多い。日々のメールから、ミーティングの議事録、社外に出す文書など、すべてにおいてわかりやすさは必須となる。そこで、らしさオフラインでは、テクニカルライターとして取扱説明書や各種マニュアルの制作、コンサルティングなどに携わる高橋慈子さんを講師として招き、ビジネス文書作成のスキルをレクチャーしてもらった。

ビジネス文書は大切なコミュニケーションツール

仕事では、ライティングがコミュニケーションの基本になっている。会話も大切だが、情報量としては文章のほうが多いだろう。最近は特に、ちょっとした用事でもチャットなどでやり取りすることが増えている。

「そもそも、ビジネス文書の役割とは何でしょうか?」

と高橋さんは問いかける。高橋さんいわく、大切な役割は次の3つだ。

・情報を記録する

・特定の相手に伝え、コミュニケーションする

・相手の意思決定を促したり、説得したりして、次の行動につなげる

情報の記録も大事だが、読み手に伝わらなくては意味がない。また、ビジネスであれば読んで終わりではなく、次の行動につなげたいケースがほとんどだろう。

例えば、会議の時間や場所を知らせる文書では、読んだ人にどんな行動をしてほしいだろうか。まずは、その時間に間違いなく集まってもらうこと。さらには、会議の内容を把握し、会場や資料の準備をするという行動が求められる。連絡文書でそこまで促すことができれば、仕事の効率やスピードがアップするだろう。期待する次の行動を考えて情報を伝えるようにしたい。

また、現在の企業で求められるライティングスキルには、いくつか特徴があるという。

「まずはスピードです。早く書くということではなく、読み手の時短が大切。1回で理解でき、読み返すときにすぐに情報がわかるといった工夫要素が必要です。簡潔で、完結している情報も求められます。すぐに理解して行動に移せること。そして、英文にしやすいシンプルな和文も求められています。Google翻訳などを使って英文にする場合、シンプルで完結している和文であれば翻訳ミスも減ります」

また、次の行動を踏まえた未来志向、読み手志向で書くことが大切。さらには、読んでもらいやすいタイミングで提出したり、自分で雛形を用意したりファイリングして再利用する工夫もしたいところ。それらを意識して実施することで、仕事のプロセスやチームに役立つ文書を作成することにつながっていく。

わかりにくい文章は、一文が長い、自分視点、ロジカルでないなどの特徴

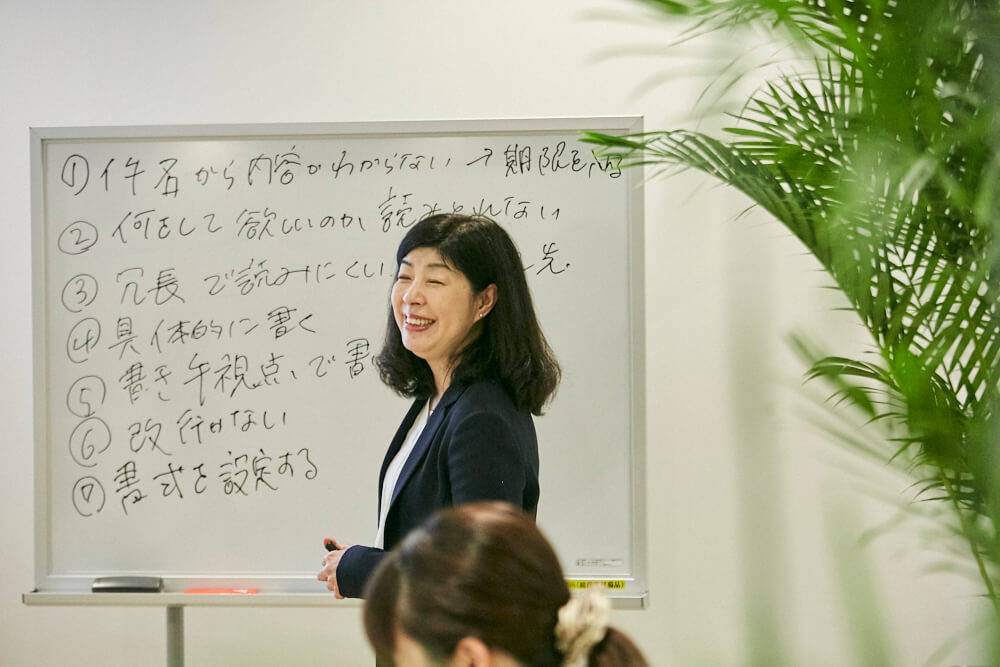

実際に、ビジネスメールでのわかりにくい文章をスライドに映し出し、参加者に問題点を指摘してもらった。グループでシェアしてから発表してもらうと、「一文が長い」「タイトルから内容がわからない」「改行や句読点がない」など、たくさんの指摘があった。普段ビジネスメールを書いているからこそ、気づくことが多いのだろう。

高橋さんがまとめるに、わかりにくい文章には次のような特徴が見られることが多いという。

・件名やタイトルから目的が伝わらない

・一文が長い

・読み手を意識せず、自分視点で書いている

・ロジカルな校正が組み立てられておらず、何をしてほしいのかわからない

短いやり取りをしている文章でも、上記のようなことを意識するとわかりやすくなる。

よりわかりやすい文章を作成するためのポイント

わかりやすい文章に改善するためには、次のようなことが大切だ。

・読み手を強く意識する

・目的と主題を明確にする

・情報を整理し、ロジカルに構成を組み立てる

・文章表現技術を高める

・効果的にチェックする(推敲と校正)

耳慣れないかもしれないが、「推敲」とは、自分の文章を自分で見直すこと。また、「校正」は第三者がチェックすることだ。どちらも出版・編集の用語で、わかりやすさを高めるためのもの。

さらに、具体的な改善ポイントとして、つぎの3つが挙げられた。

・一文は短く、一文一義

一文は50文字以内が目安。Wordの1行はA4サイズの初期設定が40文字なので、2行などに渡るものは考え直したほうがいい。短くすることで、読みやすく理解しやすくなる。また、ひとつの文にはひとつの内容を記すことで、行動に繋がりやすくなる。

・文章のロジックを組み立てる

書き始める前に全体のロジックを組み立ててから書くことで、筋道の通った文章になる。それによって読み手が理解しやすくなる。また、効率的に文書を作成できる。

・読み手のモチベーションを高める表現を使う

読み手やチームにとってのメリットや、感謝を伝えるようにする。それにより、共感や信頼感を得られ、スムーズに仕事を進めることができる。

また、メールの場合、件名には「〜について」「〜の件」などという表現を使わず、「〜のお願い」「〜のお知らせ」など、具体的でわかりやすい表現で目的を伝えることも大切だ。

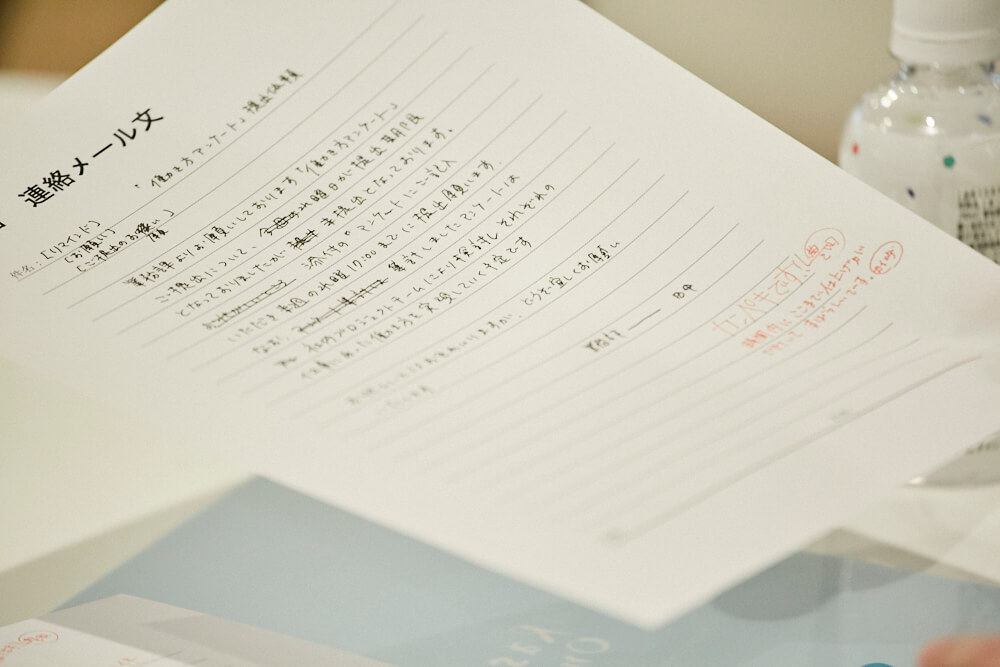

最後に、前半で悪い例として出された文章の情報を整理し、わかりやすい文章に書き換える演習をした。それぞれが書いた後は、隣の人の文章をチェックしてレビュー、つまり校正をした。その際に、改善点だけでなく「この表現はわかりやすい」などとポジティブなコメントを書くこともポイント。レクチャーされた内容を意識して演習に望み、さらに第三者の指摘を受けることで、これまでにない言い回しや工夫などのスキルが身につくことだろう。

日々よい文章を意識して読んだり、自分が書いた文章を推敲したりレビューしてもらうことで、ライティングのスキルは少しずつ上っていくはず。また、互いにレビューをすることで、相手の仕事の内容が理解できたり、コミュニケーションが深まったりするメリットもある。レクチャー後の交流でも、軽食を楽しみながら、話の輪が広がっていた。ビジネスをスムーズかつ効率良く進めるためにも、日々のスキルアップを意識していきたい。

カメラマン:坂脇 卓也(さかわき たくや)