派遣スタッフという働き方を選ぶ理由は、人によってさまざま。三浦理紗子さん(36)のそれは、「肩書のない自分になりたかったから」。

8年前まで、岩手県の小学校で教壇に立っていたという三浦さん。

「365日、いつも“先生” として生きているような気がしていた。たぶん、“会社員”という肩書でもそうだと思うんです。だから、ひとりの、三浦理佐子という人間でいられる、そんな環境って何かなと考えて、選びました」

小学生の頃から“先生”だった

三浦さんが教職をめざしたのは、子どもが大好きだったから。大学で教鞭をとり、いつも学生に囲まれていた父の姿を間近で見ていたことも影響しているかもしれない。

ぼんやりと記憶にあるのは、小学生の頃、近所の子どもたちを自宅に集めて開いていた「小さな学校」。

「自分では遊びのつもりだったのですが、宿題を教えたり、幼稚園児にはひらがなプリントを作ってあげたり。そういえば、おこづかいでパン食い競争用のパンを買って、近所の公園で運動会を開いたこともあるんですよ」と思い出して笑う。

「特性を生かすのが一番幸せだと思うよ」という両親の助言に従い、迷いなく教師の道へ。実際に教職に就いてからも、「子どもたちが可愛くて、面白くて、楽しくて」。ただただ幸せになってほしいという気持ちで仕事に打ち込んだ。理科室を真っ暗にしておばけ屋敷にしたり、ハムスターを飼いたいという子どもたちに、校長先生を説得するための「嘆願書」づくりの授業をしたことも。自他ともに認める“熱血教師”だったという。

「今思えば、寝ている間も学校の夢を見ていましたから、24時間“先生”をしていたような気がします」。

身近な死、そして震災をきっかけに

天職とも思っていた仕事。けれど三浦さんは、2011年、6年間続けた教職を離れた。きっかけは、父の死と東日本大震災という2つの大きな出来事だ。

「幼い頃から、父に『人のために生きなさい』『人の役に立ちなさい』とずっと言われ続けてきました。父自身、常に自分のことより他人を優先するような人だった。そして、そんな父をとても尊敬していた。けれど、亡くなった時、ふと、父は自分の人生を楽しんでいたのかなって思ってしまったのです」

もっと他にやりたいことがあったんじゃないか。人のためだけではなく、自分のしたいことはできていたのだろうか。いつか本が書きたいと言っていた思いも、叶えてほしかった――。父に対する苦しい思いとともに湧いてきたのは、自分自身の生き方への疑問。

仕事ばかりではなく、自分の人生を楽しんでいるのだろうか……。

そんなところへ、震災が起きた。岩手県沿岸の小学校に勤務していた三浦さん。津波の被害こそなかったが、学校に閉じ込められ、ようやく家族と連絡がとれたのは3日たってからだったという。

「いつ、何が起きるかわからない。ならば、まずは自分の人生を、精一杯生きよう。そんな人こそ、本当に他者のために生きることができるのではないか。そんな風に思ったのです」

「ミュージカルの世界の人になりたい!」

「やりたいこと」を考えたとき、三浦さんの頭に浮かんだのは、子どもの頃から大好きだったミュージカル。母の撮った古いビデオを、何百回となく繰り返し見ていたそうだ。

「私、先生の言うことには絶対逆らわないような優等生タイプだったのですが、心の中では、もっとのびのびとふるまえる自分になりたかった。歌ったり踊ったりのミュージカルの自由な雰囲気に憧れていたんだと思います」

裏方でもいいから、こんな世界で生きてみたい。三浦さんは上京し、劇団に所属。舞台に立つという夢をかなえる。

「何もかも新鮮でした。素の自分でも受け入れてもらえるんだってことがわかって、思ったことを口にできるようにもなった。結局、大人しい役柄ばかりだったのでフェードアウトしちゃったのですが、とんでもない悪女とかやってみたかったですね」

いつか、自分らしい形で、もう一度教育の世界へ

現在は週5日、ある企業の新規事業部で、プログラミング教育用ロボットの普及業務に携わっている三浦さん。当初は「お問い合わせ担当」での業務だったが、職歴を活かして、教育分野の資料づくりやミーティングに関わる機会も増えている。

「とても柔軟なチームでアイデアも提案しやすく、良ければ採用される。教育現場にいたからこそできることも多く、やりがいがあります。想像していた仕事とは少し違いましたが、私にとってはうれしい誤算です」

一方、休日に始めたのが、子ども向けの人形劇のワークショップ。学校の中でうまく自分を出せないような子に、人形を通して表現する喜びを味わってもらいたいと願う。

「やっぱり私は子どもが好きだし、一番熱くなるんだなって自覚しました。いつか、何かしら自分なりの形で教育に関われるように、いろいろやりつつ模索している感じ。でも、今は、何にも縛られずにやりたいことができるこの自由さがたまりません」

自分の意思で選んだ、この立ち位置。

「毎日が楽しいし、自分でも頑張っていると思うから不安はありません。たとえば、老後に、正社員だった友だちが豪華客船に乗るような優雅な生活を送っているのを見ても、悔しいとかうらやましいという気持ちにはならないでしょう」ときっぱり。そのまっすぐな眼差しから伝わってくるのは、自分自身へのゆるぎない信頼だ。

三浦さん、かっこいい!

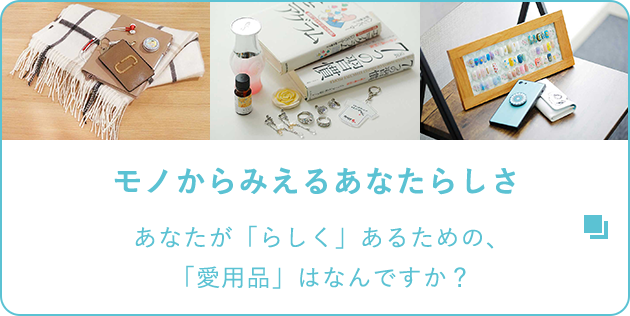

ノートの使い方も“わたし流”

師範の免許をもつ祖父に習ったのがきっかけで、幼稚園の頃に始めた書道。この筆は、三浦さんが教職に就いたときに祖父から譲り受けたものだ。日本人のたしなみとして身に着けたいと思い、数カ月前から再び教室に通い始めた。

英検準一級にも挑戦中。「ヒアリングはまあまあなんですが、もう少し上達したいと思って」と始め、「遊びすぎたら勉強する」がマイルール。「おいしいお店でごはんを食べて幸せだったから、ちょっと勉強しよう、みたいな感じです」

A5のノートには、スケジュールから仕事やワークショップのアイディア、日記的なことまで、びっしり書き込んでいる。「他人に見られたら、かなり恥ずかしい。既製のスケジュール帖を使ったこともあるのですが、私、枠とか罫線があるとダメなんです。自由に書きたいんですよね」

ピンクの人形は、人形劇のワークショップ用。100均の靴下で手作りした。

「手芸の得意な母に、『おかあさんはきちんと作っちゃうから、こんなにヘタ可愛くできない』って言われて。二人で笑ってます」

カメラマン:福永 仲秋(ふくなが なかあき)