「毎日仕事に振り回されている」――日々、そう感じている人も多いのではないだろうか。やろうと思っていたことができなかったり、気が付いたら期限が迫っていたり……。そんな人は「段取り力」を身につけると仕事がずっとうまくいくはず。『ビジネスパーソンのための「秘書力」養成講座』を上梓し、現在は講演活動などもしている井出元子さんに、「段取り力」の極意を教えていただいた。

段取り力を構成する3要素とは

40歳になる直前に未経験から秘書になった井出さん。初めの頃は、毎日めまぐるしく降りかかってくるタスクに振り回されていたのだとか。同じようなことで困っている人がいるのでは、と井出さんは投げかける。

「依頼されたことに順番に対応していると期限に間に合わない」

「急ぎの依頼が次々入り、予定していた仕事ができない」

「常に仕事に追われている」

「着手してから、必要なことに気づいたが、上司は不在……」

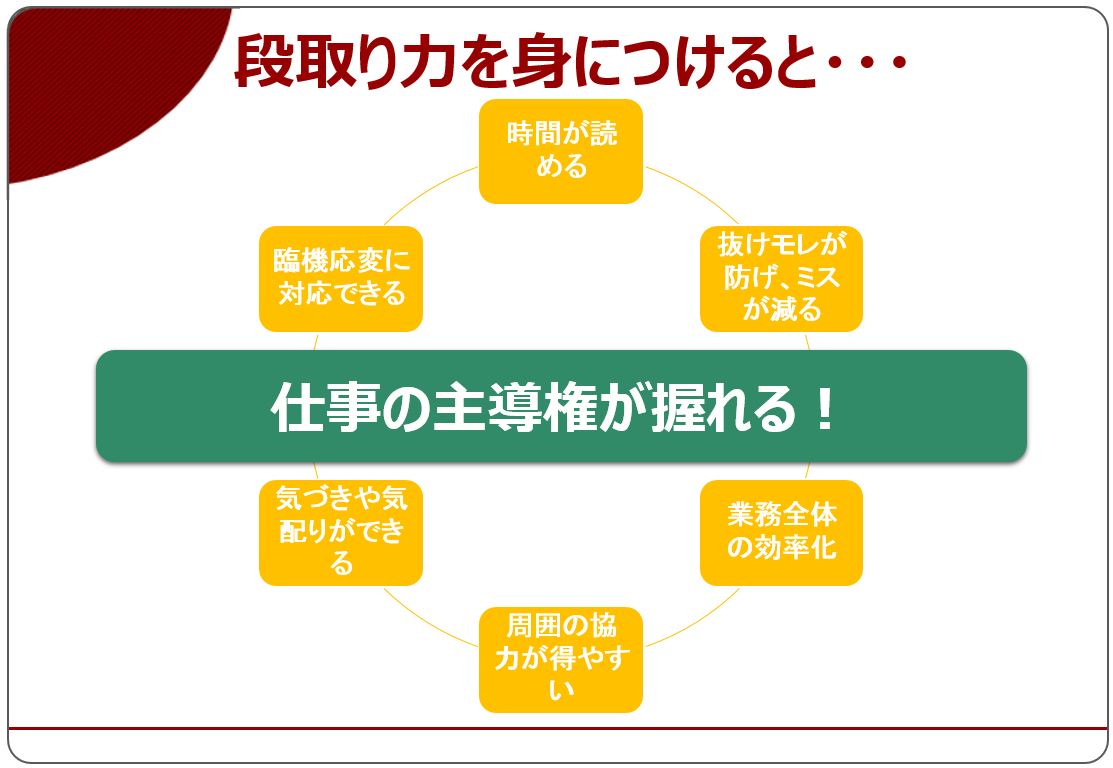

これらは、仕事の主導権が握れていない状態。このように悩む人が段取り力を身につけると、次のような良い状態になり、仕事の主導権が握れるようになる。

・時間が読める

・抜けモレが防げ、ミスが減る

・業務全体の効率化

・周囲の協力が得やすい

・気づきや気配りができる

・臨機応変に対応できる

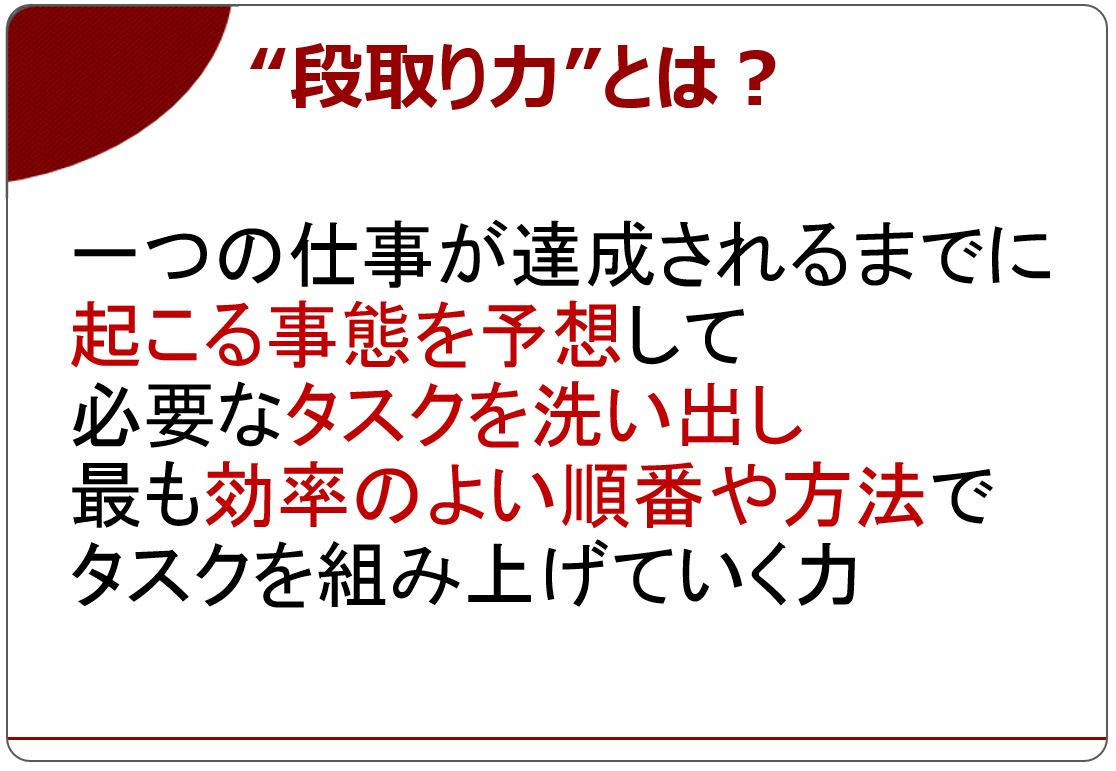

井出さんは「段取り力」を次のように定義する。

段取り力を身につければ、先に挙げたメリットを享受できるように。そのためには、次の3つがポイントとなる。

・やるべきことを細かく見える化

・最適な順番で

・集中してやる!

やるべきことを見える化するにはタスクに分解する

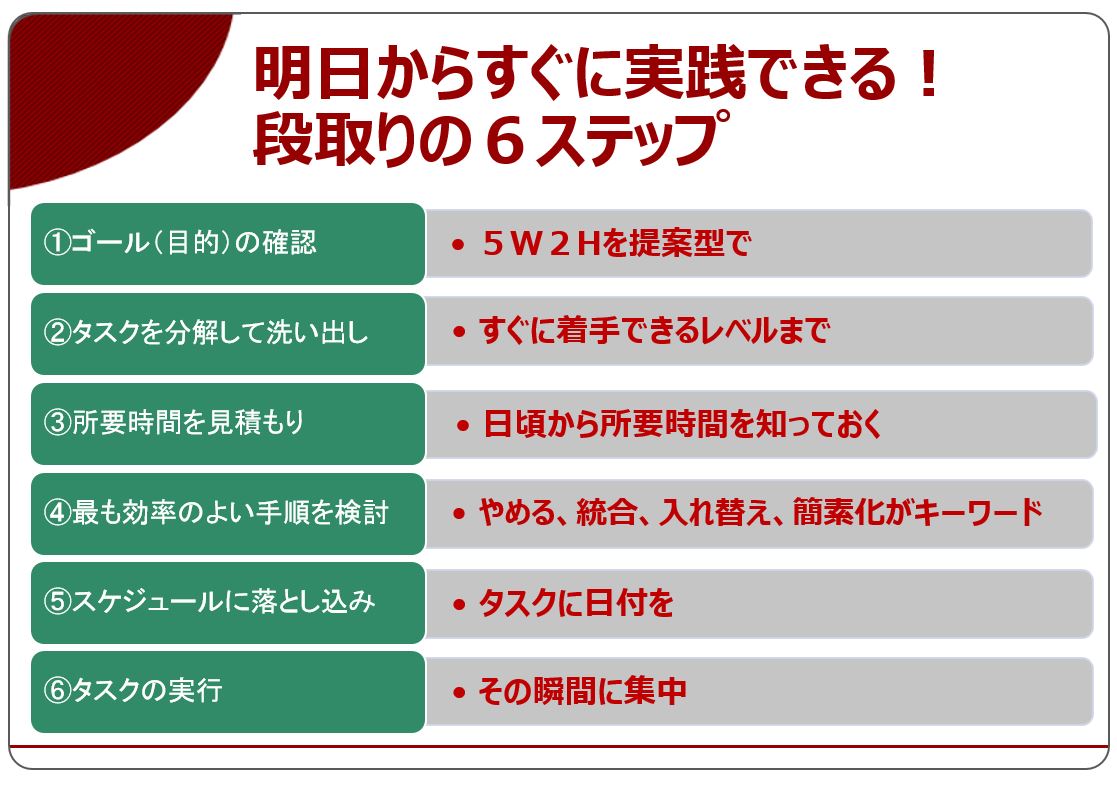

段取りよく仕事を進めるには、6つのステップを踏んでいく。

1.ゴール(目的)の確認

2.タスクを分解して洗い出し

3.所要時間を見積もり

4.最も効率のよい手順を検討

5.スケジュールに落とし込み

6.タスクの実行

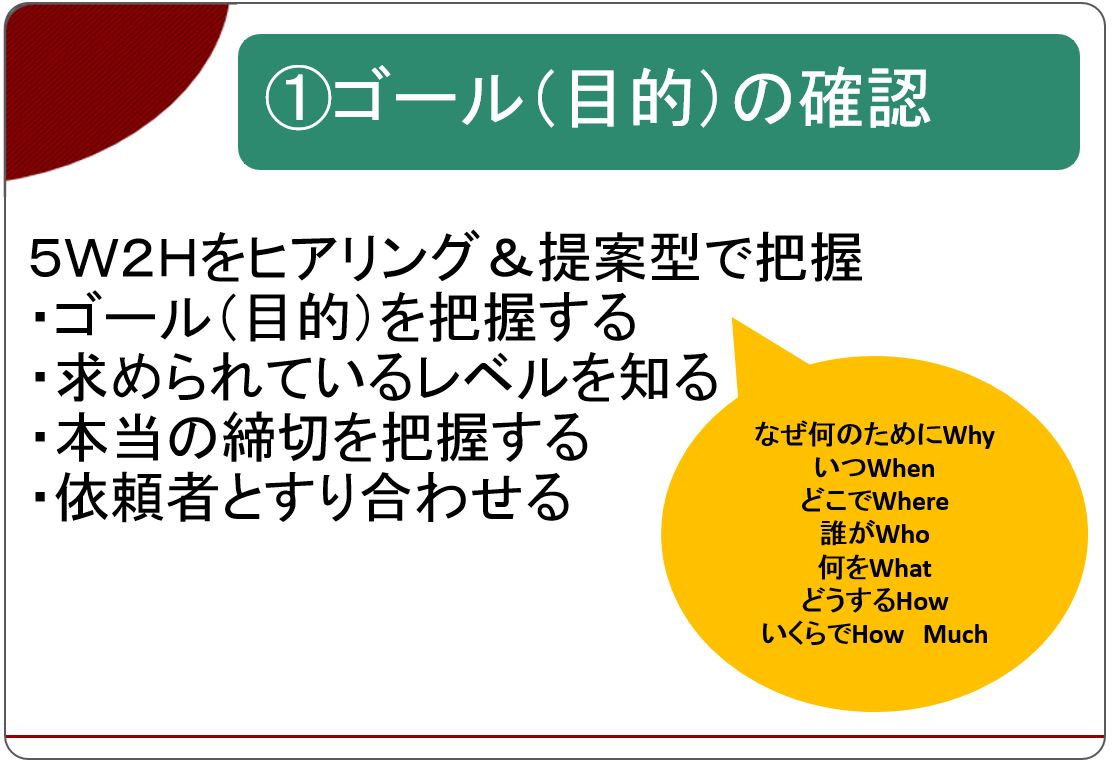

1.ゴール(目的)の確認

与えられた仕事の目的を明らかにするところからスタート。例えば、「来週の月曜日のお昼に、お弁当を10個用意してもらえる?」と頼まれたとき、会話の中でゴールを明確にしていくといい。

「お弁当ですね。ランチミーティングするんですか?」あるいは「お客様がいらっしゃるのですか?」と聞いていくと、求められるレベルがわかる。

「社内のランチミーティングと、遠方からいらしたお客様とランチを交えた商談とでは、求められるレベルが変わります。それをまずは押さえてから、5W2H(When、Where、Who、Why、What、How、How much)を会話の中で確認していきます」

2.タスクを分解して洗い出し

その後はタスクを分解して洗い出す必要がある。ランチミーティングなら、「弁当を注文する」「会議室を予約する」「会議室のセッティングをする」など、ひとつひとつのタスクを洗い出しておく。

タスクの洗い出しは「20周年記念のパーティをする」といった大きな仕事ほど、重要で見えにくいと井出さんは言う。

「タスクが見えにくいとなかなか手が付けられず、つい後回しになり、気が付くと直前になって慌てることになってしまいます」

そのため、すぐに着手できるレベルにまで分解することが大事になる。

3.所要時間を見積もり

タスクがわかったら、それぞれの所要時間を見積もり、タスクに記入していく。所要時間を見積もるには、普段から自分の作業をストップウォッチで測っておくのがおすすめ。やればやるほど精度が上がっていく。

最適な順番でスケジュールし、実行する

4.最も効率のよい手順を検討

次に、タスクを実行する順序を決める。例えば、発送作業を始めてから「封筒が足りない」なんてことになったら作業が進まない。その前に封筒を発注しておかなくてはならないのだ。

順序を決める際に「やめる」「統合」「入れ替え」「簡素化」を検討することも必要となる。

・ただ形骸化しているタスクがあるなら、廃止をしてもいいかもしれない(やめる)

・何度もやりとりしていることが、1回で済むよう工夫できるかもしれない(統合)

・問い合わせる順番を変えるだけで、上司の手を煩わせるのが1回で済むかもしれない(入れ替え)

・立派な案内状をメールにするなど、簡素化することもできるかもしれない(簡素化)

それぞれを検討することで、タスクが軽くなったり、効率アップしたり、スピードが速くなったりする。

5.スケジュールに落とし込み

スケジュール帳には人との予定を入れる場合がほとんどだが、タスクもスケジュールとして入れておくといい、と井出さんは言う。

「日付を決めないと、いつまでたっても手が付けられません。緊急の仕事が入ったときにも、今日絶対にやらなくてはいけない仕事、明日でもいい仕事、が整理されていないと判断できません」

6.タスクの実行

ここまでできたら、あとは実行するだけだ。実行する際にもポイントがある。とにかく「集中する」ということ。

タスクを洗い出してスケジュールしているから、ひとつひとつに集中ができる。コツは、デスクの上をきれいにして気が散らないようにし、アラームをかけておくといい。ToDoリストを、ひとつずつ消していくのもおすすめだ。

仕事のたびにこれらを繰り返していくことで、段取り力はどんどん上がっていくに違いない。

テレワークでのコツと、後輩にタスクの洗い出しを学ばせるコツ

最後に、参加者からの質問にも答えていった。いくつかピックアップしてご紹介。

Q. 最近、上司も自分自身もテレワークで直接会話する機会が減っています。直接会えない際でも工夫できることはないでしょうか。

メール、電話、Zoomなど、いくつかの連絡手段を駆使する。それらを使い分けながら連絡を取っていくといい。ちょっとしたことは電話でもいいが、普段よりも伝わりにくいため、事前にメールで詳細を送ったうえで電話をするといった工夫が有効になる。顔を見ながら話をした方が伝わりやすい場合には、数分でもオンライン会議を設定するといい。

また、井出さんの秘書業務の工夫としては、上司のスケジュール管理には、業務の終了時に翌日の予定をメールで送っているそう。直接会話して仕事をしていた時はこのようなリマインドはしていなかったが、テレワークだとどうしてもコミュニケーションの量が減ってしまうからだ。

Q. タスクの洗い出しができない後輩に対してのアプローチに困っています。タスク洗い出しのコツを教えてください。

タスクの洗い出しは経験がものを言うのだそう。そのため、経験の乏しいひとには難しいもの。先輩や上司が「何が必要だと思う?」「こういう時にどうする?」と質問をしながら、一緒にタスクを立てることが有効な場合も。また、一緒に仕事をした後に振り返りをして、想定していなかったタスクを次回は入れるようにするといった工夫もできる。定型化できるタスクであればマニュアル化するのもひとつだとか。

段取り力が身につけば、自分で仕事をコントロールしていく実感が持てる。細かなタスクを洗い出すのは一見手間がかかるようでも、全体を考えると非常に効率的だ。何度も試してみて、仕事の主導権を握っていこう。

より詳しく学びたい方は「らしく学ぶ」より動画をご覧ください。

https://www.r-staffing.co.jp/rasisa/entry/202009184151/

ライター:栃尾 江美(とちお えみ)