紙の書類管理で困っている方にエールを送る、ファイリング応援部。今回は書類探しの仕組みとなる、リストについて。リストを作っても、うまく活用できなさそう…とお思いの方はぜひ最後までご覧ください。『実践!オフィスの効率化ファイリング』の著者が、コツをご紹介します。

リストを作っても、うまく活用できなさそう…。だけど、書類は片付けたい。

書類探しの仕組みとなる、リスト。活用のコツは?

書類を一覧化し、書類探しの仕組みとなる「ファイルリスト」の概要を前回はご紹介しました。

今回は、このファイルリストにどんな欄や項目があれば、スムーズな運用となり、もっと便利に使えるのか、そのコツをお伝えします。

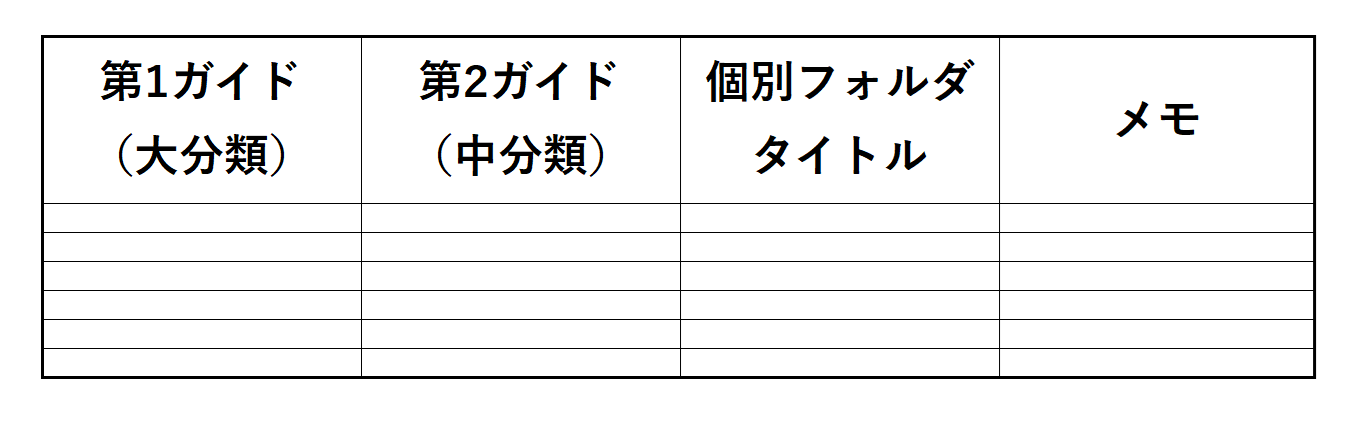

▼ファイルリストの基本は以下。他に追加するといい項目や欄、メモに記載するといい内容をご紹介します

ファイルリストは、職場に合わせて自由に作成することができます。「オリジナル」だからこそできる、さまざまな活用方法・事例も合わせてご紹介します。また、今回も「個別フォルダ」の使用を例に解説します。

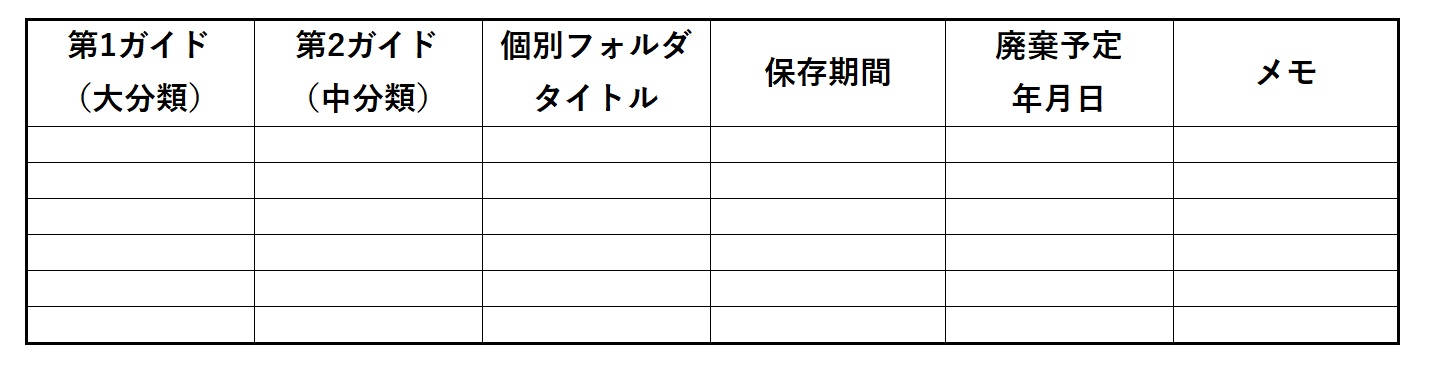

鉄板は「保存期間」と「廃棄予定年月日」

まずは「保存期間」と「廃棄予定年月日」の欄がお勧めです。何年間保存して、いつ廃棄するのかを、個別フォルダごとに入力します。自分でも廃棄の目途がわかりやすく、引き継ぐときも、そのときが来れば問題なく廃棄することができます。

これが不要な書類がたまらない仕組みでもあります。

▼何らかの事情で、書類の保管場所が数カ所に分かれている場合は「場所欄」を設けるのもお勧めです。もちろん、すべてが同じ場所に並び管理ができるのであれば、場所欄は不要です。

多くの人が「廃棄期限が明確なモノ」にだけ期限を入力し、それ以外を空欄にしがちです。廃棄期限が決められないというあいまいさがそのままリストに出てしまっているんですね。

その運用を許可してしまうと、どう処理していいかわからないままとなるため、結局不要な書類が残り続けてしまうことになります。

「メモ欄」は、未来の自分・担当者への伝言として

工夫のしがいがあるのがメモや備考欄です。メモや備考欄を設けた際、そこに何を書くかの工夫も人によって様々です。実際の活用で多いのは、忘備録的な扱いで、「どんな書類が入っているか」が、書かれていること。個別フォルダのタイトルを補足するような、具体的な説明を加えると良いでしょう。

自分がいないときに、仕事を任せられるようなメモとして活用されていることが多いようです。

例

・Aさんから預かった

→誰から預かっているかの記載

・〇〇部に何月何日に貸し出し済、返却予定

→貸出履歴の管理

・処分時は△△さんに声をかける

→注意事項

・◇◇の控えは、このフォルダに入れる、そのときに▽▽のデータを更新

→業務の流れのメモ

など。丁寧に状況をメモし、活用されている方もありました。

「処分」か「引継ぎ」なのかを記載するだけでも良い

ある企業では、ファイルリストが「仕事の属人化の解消につながった」ということもありました。お一人のファイルリスト作成をきっかけに、チーム全体の組織的なファイルリストの作成をスタートされたのです。

その結果「自分一人でリストの管理をしなくてよくなった、業務が楽になった」と初めにファイルリストを作成した本人が、さらに効果を感じられていました。

本来、情報資産の管理、情報共有のためのリストですから、業務引き継ぎ時にも非常に有効な手段です。そういう意味ではシンプルに、異動や退職時に「処分」するのか次の担当者へ「引継ぎ」を行うのかをメモや備考欄に書いておくだけでも良いでしょう。

処分したいけれど迷っている書類に対しては、無理に今処分せず、個別フォルダに入れて保管し、その際に「〇年〇月〇日まで利用しなければ処分」「データで同様のフォルダが見つかったら処分」などの「処分基準、迷った理由」などを備考欄に記載しておくことで、持っている状態を管理する方法もお勧めです。

「とりあえず持っておいてほしいと言われたが不要だと思う」などの備考欄のメッセージも、笑ってしまいましたが、どういう書類かが誰でも一目でわかる個人把握だからこそできるメモ書きです。

「ここまでできたら完璧」という点では、パソコン内のフォルダの場所やファイル名もメモしておくことです。できる方は取り組んでみてください。

さいごに。ファイルリストの更新のコツ

ファイルリストは、一度作ったあと、更新しながら使います。その時々の業務の状態とリンクするデータベースですから、業務が変わった分だけ、リストも変わります。

更新のタイミングについてよく質問を受けますが、常に最新の書類の状態を職場で共有することが目的であれば、随時更新が必要ですね。もちろん業務の状態を記録して先へつないでいくことを重視するなら年1回でも大丈夫です。

ただしリスト作成運営を組織的に行っている企業では、必ずリストの更新が文書管理のサイクルに入っていることからも、年度末、期末締めはマストです。

もちろん、最新状態を保ちたい方はファイルリストへのショートカットをデスクトップ上に作成し、すぐにアクセスできるようにしておくなど、更新しやすいように工夫しておくとよいでしょう。

ファイリングをただの紙の整理整頓、書類管理の延長だと捉えているともったいないです。情報資産管理の延長におこる業務改善も意識しながらリストを活用することで、より一層、作業価値を深めていただきたいと思っています。

▼合わせて読みたい:ファイルに付ける「タイトル名」にお悩みなら

▼ExcelやPowerPointの操作で、お困りではありせんか?無料オンライン研修をぜひご活用ください!

株式会社オフィスミカサ代表取締役。業務効率化コンサルタント。元大阪府八尾市役所職員。公文書管理法に基づいた、文書(書類・データ)ファイリング技術から環境改善・業務効率の改善まで幅広く指導。オフィスの環境改善を業務改善へつなげる(モノからコトへ)ことで、全社的な業務効率アップを実現。これまでに約50トン以上の書類削減実績がある。著書は『実践! オフィスの効率化ファイリング』『実践!はじめてのホームファイリング ―「おうち書類」の片づけかた』(同文舘出版)など。

▼これまでの「ファイリング応援部」

・ファイルのタイトルなにが正解?

・ファイルのタイトル思い浮かばないときは?

・「あの書類どこ?出してきて」は、無くせる?

イラスト:うるぽろ