エピソード 1

そもそも労働者

派遣法って何?

解説

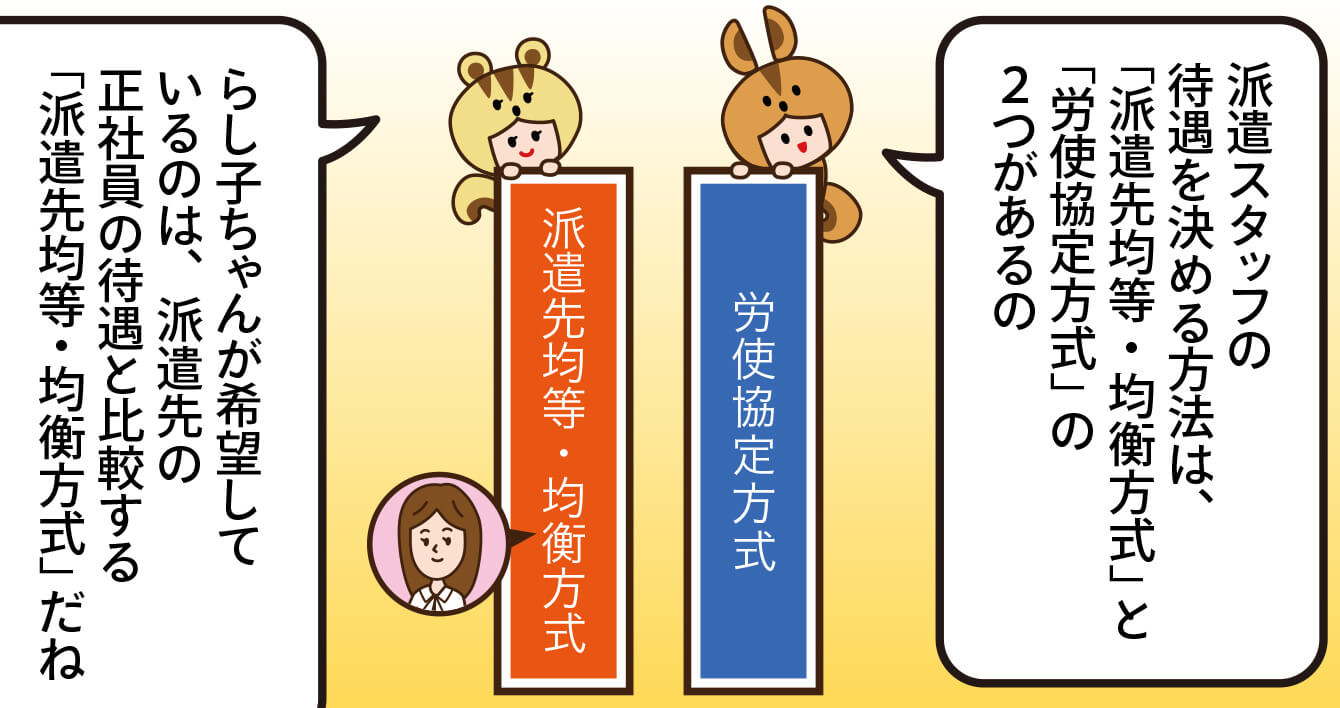

2020年4月に、派遣法が改正されました。

この改正のポイントは、派遣法の歴史を知っておくとより理解できます。

一般的に“派遣“という言葉は様々な場面で使用されますが、雇用形態としての派遣とは、雇用主と実際に業務指示を受ける会社が異なる間接雇用の働き方を指します。

マンガの中でも触れましたが、戦前このような働き方については多くの問題があり、戦後は“労働者供給事業の禁止“という形で認められていませんでした。

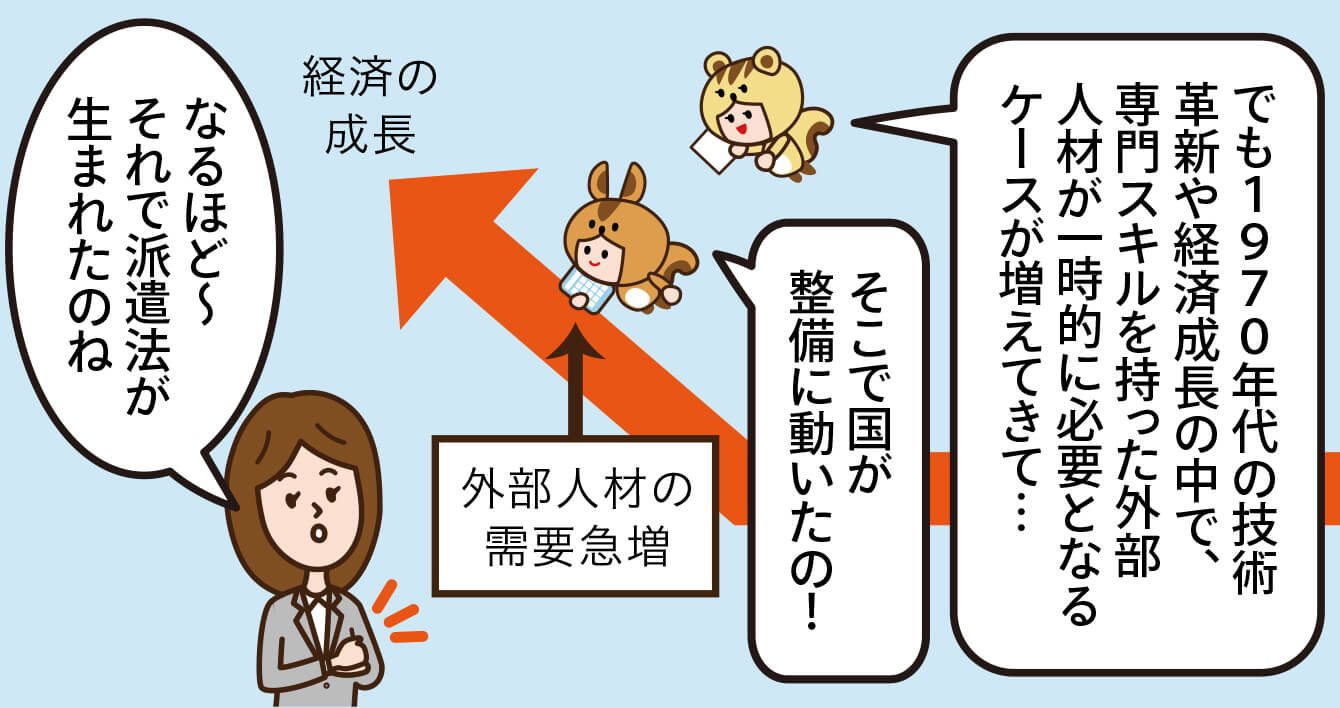

その後、日本経済は、新卒採用、年功序列、終身雇用といった日本型の雇用システムにより、大きな成長を遂げました。

しかし、1970年代以降、技術革新、経済のグローバル化などによって、業務が複雑化し、一時的に専門的な知識や技術が必要なケースが増えていきました。

そこで、企業が多様な人材活用を行えるように、“派遣“という働き方が見直され、1985年に派遣法が整備されるに至ります。

その後、何度か改正が行われますが、派遣法は当初、以下の専門的な知識・技術・経験を必要とする業務に限定されていました。

ちなみに、1985年の段階では、以下の13業務に限定されていました。

- 1号

ソフトウェア開発

- 2号

事務用機器操作

- 3号

通訳・翻訳・速記

- 4号

秘書

- 5号

ファイリング

- 6号

調査

- 7号

財務処理

- 8号

取引文書作成

- 9号

デモンストレーション

- 10号

添乗

- 11号

建設物清掃

- 12号

建築設備運転・点検・整備

- 13号

案内・受付・駐車場管理等

私たちの働く環境は年々変化し続けています。

派遣法はその時々で改正を行い、今活躍する派遣労働者を保護するために、その都度見直されてきました。

次回では、近年で最も大きな改正といえる2015年の法改正についても説明します。

シェアする