【生産性向上の極意】何が成功か、正しい道筋か、指標はあるか

「生産性を高めるためにコア業務に集中しよう」。 この考えに賛同する人は多いはずだ。なのに、現実はうまくいかない。その原因は、多くの職場で「コアの理解」が徹底されていないからだ。 そこで本記事では、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)を通して多くの組織を生産性向上に導いてきたリクルートスタッフィングの中西かおりさんと、『プロダクトマネジメントのすべて』の共著者である小城久美子さんが語り合う。 事業のコアを掴み、業務プロセスの分解・再構築を行うことで組織の生産性を高める「BPO」と、プロダクトのコアを掴むことでよりよい方向に導く「プロダクトマネジメント」の共通項とは。生産性向上の極意が明らかに。

業務の「コア」を見分けるプロがいる

小城 私はよいプロダクト、特にデジタルプロダクトを作るための「プロダクトマネジメント」と、プロダクトマネージャーがよりよく働けるための支援を行っています。

プロダクトマネジメントは、まずそのプロダクトにとって「何が成功なのか」を定義することからはじまります。

たとえば、既にプロダクトを提供している場合、ユーザーの声を反映することは重要です。ただ、目の前のユーザーの要望をもとに改善を積み重ねるだけでは、1を1.1にするくらいの小さな変化しか起こせません。

成功像をもとに計画を立てて、ユーザーの要望を超えるアイデアによって作り込みを続けるという姿勢がないと、1を10に成長させるような成功はないんです。

中西 成功を定義したり、プロダクトを作り込んだりすることは、事業成長の「コア」になる業務ですね。ですが、日々の業務のうち、何がコアで、何がコアでないのかは、見過ごされがちなポイントだとも感じています。

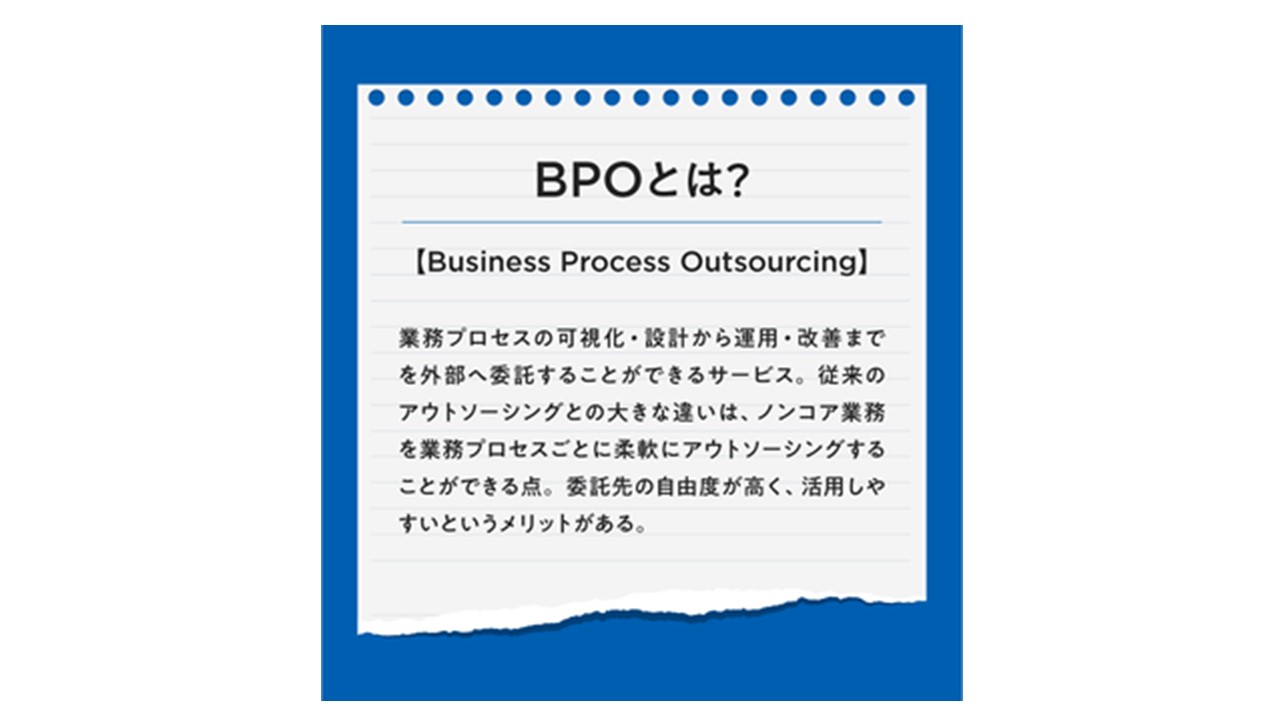

私たちリクルートスタッフィングが提供しているBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)は、単なるアウトソーシングとは違い、業務プロセスの可視化・設計から運用・改善まで行います。

最初に、業務調査の専門家である「プロジェクトデザイナー」が業務を徹底的に洗い出し、業務内容を整理・可視化します。その過程で、コア業務とそうでない業務も見えてきます。

そして、プロジェクトの責任者であり、運用のノウハウを持つ「プロジェクトマネージャー」が「ここは外部に任せましょう」「ここは人を採用して、内部に知見を蓄積していったほうがいいですよ」、あるいは「完全に自動化するのではなくて、あえて人に任せたほうがいいです」と、調査報告を行います。

小城 一見、外に任せてよさそうな業務や自動化してよさそうな業務であっても、よくよく分析してみると、そうではないことがある、と。

中西 コロナ禍によってリモートワークが一気に普及しましたが、企業と顧客の間の対応においても、リモートや自動化が進みました。

結果、何が起きたかというと、サービスや対応の標準化です。それによって、コスト削減に成功した企業は少なくありません。

一方で、これまで御用聞きのようにお客さまに寄り添っていた企業が、自動化のために対応を統一せざるを得ず、顧客離れを招いたケースもありました。

小城 コストを下げられても、それでは元も子もないですね。デジタルプロダクトでも、UIが変わったことでユーザー離れが起きることがあります。

本当に自動化していい部分なのか、想定どおりターゲットに刺さっているか、コアかそうでないかという確認は、より慎重に行ったほうがいいでしょう。

中西 そうしたこともあって、自動化ツールなどを活用しながらも「人を介することならではの価値も提供したい」という、「自動化とおもてなしの共存」のようなニーズが増えているんです。

そしてそこは、属人性が高く、外部に切り出しにくいとされる「非IT×非定型」分野でのBPOに強みを持つ、リクルートスタッフィングがお役に立てる部分でもあります。

理想は「Why」と「What」のチーム戦

小城 単なる省力化や効率化だけでなく、満足度を上げることもリクルートスタッフィングのようなBPOが担えるわけですね。

私たちもユーザーとの対話を改善のヒントにしますが、「こういうおもてなしが喜ばれる」という知見は、満足度を上げるための「答え」に近いもの。それが蓄積されれば、さらに自動化できる部分、人が担うべき部分を精緻に分けられるようになり、いいサイクルが回りそうです。

中西 BPOを導入すると「任せた部分の業務がブラックボックス化するのでは」という懸念は、よく聞きます。私たちも、それではサービス全体の向上は見込めないと考えています。

そこで、業務で得たさまざまな情報をクライアントに提供し、場合によってはよりよいBPOのかたちも提案します。BPO事業者には、外注というよりも「並走する」「伴走する」意識が必要。私たちも、柔軟かつ最適なフォーメーションで「伴走する」体制を作っています。

小城 リクルートスタッフィングの場合、どんなチーム編成でひとつのBPOプロジェクトを担うんですか。

中西 プロジェクトマネージャーは、同時に5〜10程度のプロジェクトの目標設計から業務分析、最適化の設計までを行います。それに基づいて日々の業務の運用責任を担うのが、プロジェクト専属のスーパーバイザーです。

彼らが、やはり専属のチームリーダーやオペレーターと共に、実業務を運用していきます。業務に必要な教育やマネジメントはすべて私たちが行うため、クライアントはコア業務に集中できるという仕組みです。

たとえば、運用を進めるなかで「このケースは何度も発生するから自動化できそうだ」と最初に気づくのが、現場に近いスーパーバイザーです。

彼らが、自動化や詳細な設計を行う専門家としてプロジェクトデザイナーをアサインし、業務を調査したり、オペレーターから意見を聞いたりする。そして、プロジェクトマネージャーからクライアントに改善案を提案する、という流れですね。

小城 私たちは「WhyとWhatの分離」みたいな言い方をしますが、「なぜしなければいけないのか」という課題を特定する仕事と、「どういう解決策が一番いいのか」を考える仕事は専門性が違います。

私はもともとエンジニアなので、Whyを考えたときに「この解決策がいいな」というWhatまで思い付くこともあります。ですが、もっといいものが出てくることを期待して、やっぱり専門家の意見が聞きたい。WhyとWhat両方の専門家が必ずチームにいるのは理想的ですね。

中西 得意分野も視点も違いますからね。さらに、プロジェクトマネージャーやスーパーバイザーは、クライアントのパートナーとしてプロジェクト全体を俯瞰するよう心がけています。

そうすることで、業務運用だけにとどまらず、継続的に改善を続けることができるんです。

小城 各々の専門性を生かしつつ、高い目標に向けてチームで協働するということですね。プロダクト開発の現場でも、多少専門分野をはみ出した部分で「一緒に考える」ことが、後に大きな成功につながることがあります。

中西 「プロダクト」デザインと、「プロジェクト」デザイン、小城さんとはまったく違う仕事ですが、基本的な考え方はとてもよく似ていますね。

生産性を高める正しいKPIとは

中西 BPOに限らず、チームがうまく機能するためには、ゴールが設定されていて、それに向かっているかを測る指標が数値化・可視化されていることも欠かせません。

メンバーそれぞれのスキルや仕事に対するスタンスを揃えるのは難しいし、無理に合わせようとすると、逆にパフォーマンスが落ちてしまうこともあります。でも、ゴールと道筋が正しく設定されていれば、徐々に生産性は高まっていくという考えからです。

小城 同感です。KPI設定も手腕が問われるところですよね。

中西 そうですね。処理件数や1件あたりの時間は定量的でわかりやすい。ただ、それだけが指標になると、省力化にはつながっても、質の向上にはつながりにくいです。

たとえば、当初受託した業務が効率化されて、5人必要だった業務が3人でできるようになった場合、選択肢が2つあります。

ひとつは人員を調整して、クライアントのコストを抑える。もうひとつが、手の空いた2人分で担える別のBPO業務を受託し、さらなる効率化につなげる。または、似た業務が存在する別部署にもBPOを横展開する。

小城 組織全体の生産性を高めようとするなら、後者のほうがいいですね。

中西 そうしたご要望にも応えられるよう、業務の継続性や安定度を測るような指標を作るなど、いろいろな切り口で細かくKPIを設定して、クライアントと密にコミュニケーションをとっています。評価指標が多いことは、オペレーター個人のモチベーションにもつながりますし。

小城 わかります。今回のようにメディアに出るようになってから、知らない同業者からも相談が来るようになり、孤独なプロダクトマネージャーがたくさんいることを知りました。それもあって、「プロダクト筋トレ」というSlack上のコミュニティを運営するようになったんです。

プロダクトマネージャーはチームに一人しかいなので、ゴールやKPIも自分次第です。すると、頑張り方の方向付けみたいなところが分からなくなりがちで、そのうち「WILL」まで見失って、潰れてしまうこともある。

WILLって「次はこうしよう」と動き続けるための指針であり、燃料です。私自身は、それが切れそうになったら、ユーザーさんに会いまくって新しいWILLを作ったり、見直したりする期間を設けています。

そういう意味でも、適切なKPIやコミュニケーションって大切なんですよね。

プレスリリースを先に作ろう

中西 WILLもKPIも、一度定めたら完成ではなく、どこかで見直しが必要かもしれませんね。それがないと、マンネリ化して、新たな発想が湧きづらくなるかもしれません。

小城 何でもかんでも変えればいいわけじゃないですけどね。

最初にお話ししたように、プロダクトはその成功像や世界観、つまりは「目的地」が定まらないと、各自のセンスや思いつきで、思いもよらない方向へ向かってしまいます。

私が考えた「蛇足のだそくん」の絵を見てください。

最初は魚のイラストだったはずなのに、より素敵なプロダクトにしていくために、

・競合で人気の格好いいひれを取り入れる

・他社との差別化機能として陸上を走る足を生やす

・「鼻をつけるともっと可愛い!」というユーザーの声をもとに鼻や眉をつける

などのアップデートをしたことで、1年後にもはや魚でも哺乳類でもない何かになってしまいました。絵にすると笑ってしまいますが、目的地が定まっていないプロダクト開発の現場では、常にこういうことが起きるんです。

中西 とてもわかりやすいです。「魚である」という軸なしに何でもかんでも変更してしまうと、こういうことになるんですね。

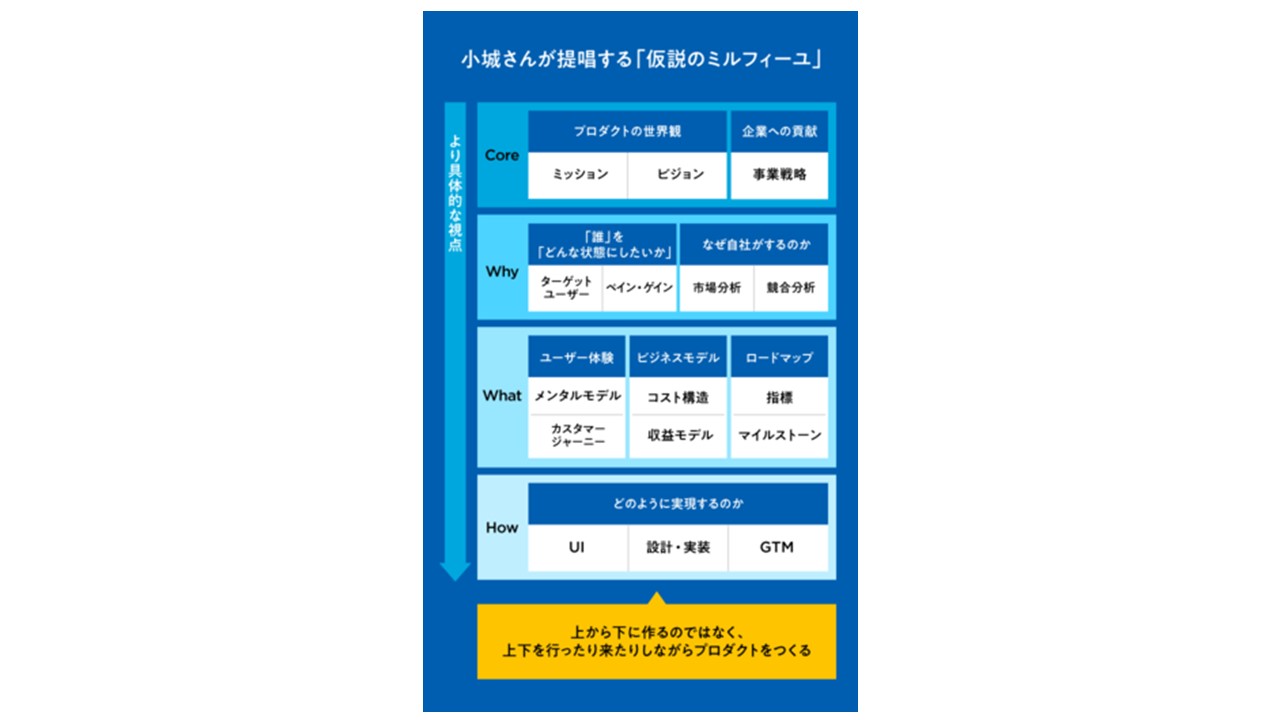

小城 そこで私は、プロダクトを4つの階層に分解した「仮説のミルフィーユ」をもとに、作り込みを進めることを推奨しています。

4つの階層すべてを貫く軸を通すこと、軸がぶれそうなときは階層をまたいで調整を行うことが、プロダクトマネジメントの極意なのかな、と。

中西 私たちは現状、7〜8割のプロジェクトがクライアントオフィスの常駐のようなかたちです。すると、クライアントの日々の状況をよく把握できますし、事業方針が決まったときには自然と共有いただけます。

「仮説のミルフィーユ」は今日知りましたが、これはプロジェクトの設計にも通じる考え方です。クライアントの目標を自分たちの目標に置き換えながら、一緒にゴールを目指しやすい、理想的な環境でBPOサービスを提供できているなと思いました。

小城 ゴールという意味では、みんなで一緒に「完成したらこんなプレスリリースを出したいよね」と、プレスリリースを先に作ってしまうのもおすすめです。「仮説のミルフィーユ」の内容を盛り込んだ指針づくりにもなるし、考えること自体楽しいですよ。

中西 それ、すごく素敵なアイデアですね。「仮説のミルフィーユ」と合わせて業務で使わせていただいてもいいですか。

小城 もちろんです(笑)。業務の動線を整理して、より高みを目指すという意味で、私たちの仕事は似ていることがわかりましたし、とても勉強になりました。どんどん活用して、一緒にプロダクトやプロジェクトのレベルを引き上げていきましょう。

執筆:唐仁原俊博

撮影:小島マサヒロ

デザイン:高木菜々子

編集:大高志帆

NewsPicks Brand Designにて取材・掲載されたものを当社で許諾を得て公開しております。

2025-2-27 NewsPicks Brand Design