偽装請負とは|判断の基準や問題点、適正な請負にするための対策を解説

業務委託の活用が広がるなかで、発注者と受託者の関係が適正に保たれない「偽装請負」が問題となることがあります。偽装請負とは、契約上は請負契約の形をとっているものの、実態としては労働者派遣に該当する状態のことです。 偽装請負が発生すると、労働者の権利が保護されないばかりか、発注者側も法的リスクを負う可能性があるため、注意しなければなりません。ただし、必ずしも意図的とは限らず、なかには知らず知らずのうちに偽装請負の状態になっていたということもあるようです。 本記事では、偽装請負の定義と請負・労働者派遣との違いや、偽装請負の代表的なケースのほか、適正な請負にするための対策などについて解説します。

偽装請負とは

偽装請負とは、「請負契約」として結ばれている契約が、実態として「労働者派遣」となっている状態です。契約の形態は業務委託や請負契約であっても、発注者が労働者に対して直接指示を出し、勤務時間や業務内容を管理している場合、偽装請負と判断される可能性があります。

請負と労働者派遣の違い

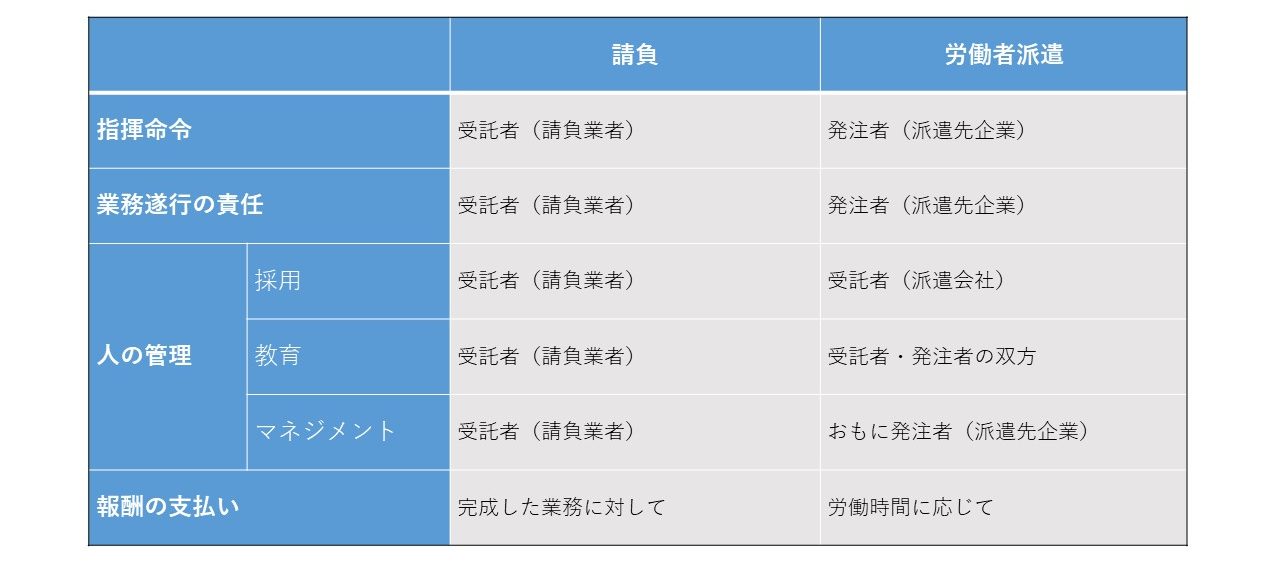

請負と労働者派遣には、以下のような明確な違いがあります。

請負と労働者派遣の特徴

請負契約では、受託者(請負業者)が業務の進め方を決定し、完成責任を負います。一方の労働者派遣は、派遣スタッフが発注者(派遣先企業)の指揮命令を受けながら業務をおこなうものです。

偽装請負が発生する理由

偽装請負は、知らず知らずのうちに発生してしまう場合があります。特にアウトソーシングやBPOが一般的になった現代では、適切な契約を結んでいるつもりでも、実態として偽装請負に該当するケースが増えてきました。

企業が業務委託契約を結んだつもりでも、業務の進め方を発注者が細かく指示していたり、受託者の労働時間を管理していたりすると、結果的に偽装請負となる可能性があります。「受託者(請負業者)の社員に対して、発注者が直接指示を出している」「受託者が業務の進め方を自由に決められない」「発注者が受託者の勤務時間や休憩時間を管理している」といったケースが該当するでしょう。

このような状況が続くと、契約上は業務委託(請負)であっても実態は労働者派遣とみなされ、違法となる可能性があります。

偽装請負となるケース

偽装請負にはさまざまなパターンがあり、企業側が適正な契約を結んでいるつもりでも、実態が伴わなければ違法と判断される可能性があります。以下は、代表的な偽装請負のケースです。

代表的な偽装請負のタイプ

| 偽装請負のタイプ | 内容 | 例 |

| 代表型 | 請負契約だが、発注者が労働者に直接業務の指示を出したり、出退勤や勤務時間を管理したりする | ・発注者が受託者の社員に作業手順を指示する ・受託者の労働時間や休憩時間を発注者が決定している |

| 形式だけ責任者型 | 請負業者に責任者がいるように見えるが、実際には発注者の指示を個々の労働者に伝えるだけで、発注者が直接管理しているのと同じ | ・受託者の責任者が指揮命令をしているとされているが、実際は発注者の指示を伝えるだけ ・受託側の責任者が不在の時間帯に、発注者が労働者に直接指示を出している |

| 使用者不明型 | A社がB社に業務を発注し、B社がC社に再委託する形をとっているが、C社の労働者がA社やB社の指示を受けて働いており、使用者が不明確 | ・A社→B社→C社と業務が委託され、C社の労働者がA社の指揮命令を受けて働いている ・労働者が給与をどこから受け取るのかわからない状態になっている |

| 一人請負型 | 受託者が個人事業主として契約しているものの、実際には発注者の指示を受けながら働いており、労働者としての実態を持つ | ・企業が個人事業主として契約を結びながら、実態としては会社の社員と同じ働き方をさせている ・契約上は請負業務だが労働者の裁量がなく、指示どおりに業務をおこなう必要がある |

※「偽装請負について」(東京労働局)を加工して作成

偽装請負をしてはいけない理由

偽装請負の状態では、労働基準法や労働者派遣法の保護を受けることができません。労働者にとって不利益が生じるだけでなく、発注者側も職業安定法違反、労働派遣法違反、労働基準法違反等のリスクを負うことになります。偽装請負をしてはいけないおもな理由について解説します。

労働者の権利が保障されない

偽装請負が発生すると、労働者に適用されるべき労働基準法や労働者派遣法、労働安全衛生法の保護が受けられず、以下のような問題が起きる可能性があります。

・時間外手当や社会保険が適用されない

偽装請負の形をとることで、企業は労働者への時間外手当の支払いや社会保険の負担を免れようとすることがあります。

・契約の不当な打ち切りの可能性

請負契約は成果物の納品をもって完了とされるため、企業側が一方的に契約を打ち切ることが可能になり、労働者の雇用が不安定になります。

・労働者の賠償責任が発生する可能性

労働者が業務上のミスをした際、労働契約ではなく請負契約とされているため、労働者が損害賠償を求められるケースもあります。

責任の所在が不明確になる

偽装請負の問題点には、責任の所在が不明確になることもあります。労働者の賠償責任が発生するのは、誰が責任を負うのが不明確なために起こり得るケースです。また、偽装請負の状態では、労働者が業務遂行中に負ったケガなどに対する補償責任を誰が負うかが不明確になり、労働者が十分な補償を受けられないリスクもあります。

中間搾取が起きる

特に「使用者不明型」の偽装請負では、多重下請けの構造が発生しやすくなります。

<中間搾取がおこなわれる流れ>

1. A社がB社に業務を発注する

2. B社がさらにC社に再委託し、C社のスタッフが業務を遂行する

3. 実際働いているのはC社のスタッフなのに、A社やB社が中間マージンを差し引く

このような状況では、労働者が本来受け取るべき報酬が減少し、不当な労働環境を生み出しかねません。労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反する可能性もあります。

偽装請負は、労働者に不利益をもたらす可能性があるものです。企業は実態に則した適切な契約を結び、企業に課せられた義務を果たすことが求められます。

偽装請負の判断基準

偽装請負かどうかは契約書の形式だけでなく、実際の業務実態にもとづいて判断されます。

厚生労働省が定める「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」によると、以下のようなことに該当すると、偽装請負とみなされる可能性があり、注意しなければなりません。

<偽装請負とみなされる状況>

・発注者が業務に関する指示や管理・評価をしている

・発注者が勤務時間・休憩・休日の指示や管理をしている

・発注者が業務に必要な備品・資材・資金を支給している

・労働者が単なる労働力の提供となっている

また、偽装請負と判断されないためには、以下のようなことに注意する必要があります。

<請負契約と認められる例>

・業務遂行の責任が受託者にある

・受託者が労働者の指揮命令をおこなう

・報酬が成果物に対して支払われる

これらのポイントを押さえ、適正な契約形態で業務を遂行することが、偽装請負をしてしまわないために重要です。これらは厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」に詳細が記載されているため、確認することをおすすめします。

出典:「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(厚生労働省)

出典:「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」(厚生労働省)

偽装請負の罰則

偽装請負が発覚すると、厚生労働大臣による是正指導や勧告の措置がとられる場合があり、特に悪質なケースでは企業名が公表される場合もあります。また、偽装請負は労働者派遣法や職業安定法、労働基準法に違反する行為であり、発覚した場合には罰則が科される可能性があります。

偽装請負が発覚した場合の罰則

| 適用法令 | 違反内容 | 罰則 |

| 労働者派遣法違反 (無許可の労働者派遣) |

許可を受けずに事実上の労働者派遣をおこなった | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

| 職業安定法違反 (労働者供給事業の禁止) |

許可なく労働者を供給した | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

| 労働基準法違反 (中間搾取の禁止) |

労働者の賃金を不当に差し引いた | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

なお、労働契約申込みみなし制度は2015年の労働者派遣法改正から導入された労働契約申込みみなし制度制度で、これによって、偽装請負が発覚した場合、労働者は発注者に対して直接雇用を申し込むことができるようになりました。発注者側は、基本的に直接雇用を拒否できません。

<関連記事>

労働契約申込みみなし制度

適正な請負にするための対策

偽装請負は、企業の意図にかかわらず発生する可能性があるため、適正な契約と業務運用が重要です。適正な請負にするために、発注者側がとるべき具体的な対策を紹介します。

契約で指揮命令系統がないことを明確にし、周知する

契約の段階で、業務委託(請負)契約と労働者派遣契約の違いを明確にし、指揮命令系統が発注者に属さないことを契約書に明記し、周知することが重要です。「契約書に、発注者は業務遂行に関して指示しない旨を記載する」「報酬を労働時間ではなく、成果物の完成に対して支払う契約とする」「受託者が独立して業務を遂行できる体制を整える」といったことがポイントとなるでしょう。

業務指示をおこなわない

適正な請負にするためには、発注者側が業務に関する指示や管理ができないよう、物理的に環境を整えることもおすすめです。たとえば、パーテーションで発注者側の社員と受託者側のスタッフの執務室を仕切る、別の執務室を利用するなどが挙げられます。受託者側のスタッフと直接コミュニケーションをとらないよう、社員に周知しておくことも重要です。受託者とプロジェクトの進捗状況の確認やトラブル発生時の確認ルートを事前に取り決めておき、業務で不明点や相談したいことがある場合、受託者側のSV(スーパーバイザー)に確認するよう、ルール化しておきましょう。

現場担当者に業務実態をヒアリングする

契約上は問題がなくても、現場レベルで偽装請負が発生している可能性があります。偽装請負は業務実態にもとづいて判断されるため、定期的に現場担当者や労働者にヒアリングし、適切な業務委託がおこなわれているか確認しましょう。発注者が労働者に直接指示を出していないか、勤務時間や休憩時間を発注者が管理していないか、受託者が独自の判断で業務を進められているかなどが確認のポイントです。

請負と派遣について正確な知識を得る

偽装請負をしないためには、企業の担当者が「請負契約」と「労働者派遣契約」の違いを正しく理解し、適切な契約を結ぶことが第一です。法律やガイドラインを参考にして契約の適正化を図り、労務管理担当者や現場責任者に研修などで正確な知識を身につけてもらいましょう。必要に応じて社会保険労務士や弁護士など、専門家に相談できる体制を整えておくと安心です。

スタッフの人選をしない

自社の業務を適切なスタッフに遂行してもらいたいという気持ちで、アウトソーシングやBPOの際にスタッフを選定したいと希望することもあるでしょう。しかし、スタッフの人選や配置は、受託会社への発注でなく、作業者への発注とみなされる可能性があります。発注者側が直接指揮命令をしていると判断され、偽装請負に該当する可能性が高くなります。希望に合ったスタッフに業務遂行してもらえるよう、業務請負において求めることを明確にしておき、受託会社としっかりコミュニケーションをとることが重要です。

適切に運用してくれる受託会社を選ぶ

アウトソーシングやBPOなどを利用するからには、しっかり業務を遂行してもらいたいと考えるのは当然です。発注者側で人選したり、指示したりしなくて済むような、適切な運用体制のある受託会社を選定することが、適正な請負のポイントとなるでしょう。

偽装請負を防ぎ企業と労働者の健全な関係を

偽装請負は、契約上は業務委託や請負の形をとっていても、実態として労働者派遣に該当する状態を指します。労働者の権利を損なうだけでなく、発注者側にも法的リスクをもたらす重大な問題です。

偽装請負を防ぐためには、契約書の作成だけでなく、現場の運用を適切に管理することが重要です。法令を遵守し、適正な労働環境を維持することで、企業と労働者双方にとって健全な関係を築くことができるでしょう。