シェアードサービス導入のメリットと注意点

シェアードサービスとは、間接部門の業務(サービス)を1ヶ所に集約し、グループ企業や支店間でシェアする経営手法です。以前は、複数のグループ企業や支店を持つ大規模企業で導入されることが多い手法でしたが、人手不足や働き方の多様化を背景に、最近では中小企業でも導入が検討されています。 この記事では、シェアードサービスの目的のほか、メリットと注意点などについて解説します。

シェアードサービスの目的は、業務の効率化と品質向上

シェアードサービスの目的は、間接業務を集約することによるコスト削減や業務効率化、業務品質の向上などが挙げられます。

経理や財務、総務、人事、法務といった間接部門が、グループ各社に設置されていると、それぞれに人件費や採用・教育などのコストがかかってしまいます。しかし、間接部門の業務は重複するものも多く、シェアードサービスで間接部門を1ヶ所に集約して業務を標準化できれば、組織のスリム化が実現でき、人的リソースの適切な配分や労働時間の短縮などにつながります。

BPOとの違い

シェアードサービスとよく比較されるものに、「BPO(Business Process Outsourcing)」があります。

BPOは、企業が業務プロセスの一部、またはすべてを外部企業に委託する手法です。委託先の企業によりますが、対応業務は間接業務だけでなく、営業や販売といった直接業務のほか、コンタクトセンターやヘルプデスクといったカスタマー領域、専門的なIT業務などさまざまです。

目的は、どちらもコスト削減や業務効率の向上にあり、BPOは外部の企業に業務を委託しますが、シェアードサービスはグループ企業内で運営されることが違いといえるでしょう。また、BPOは対応業務が幅広いのに対し、シェアードサービスの場合は間接業務が対象である点も違いです。

シェアードサービスの対象業務

シェアードサービスの対象となるのは、以下のようなマニュアル化・標準化がしやすい間接業務です。グループや事業部が異なっても遂行する業務があまり変わらない場合は、シェアードサービスに適しているといえるでしょう。

シェアードサービスで扱う主な業務

| 部門 | 業務内容 |

| 人事 | 備品・消耗品の管理、設備・施設管理、窓口業務 |

| 総務 | 給与計算、研修事務局業務、派遣管理デスク、入退社手続き |

| 経理・財務 | 給与・賞与計算、一般会計、債務管理 |

| 情報システム | ヘルプデスク、ハードウェアやソフトウェアの管理、セキュリティ管理 |

ただし、同じ部門の業務であっても、専門性が高くマニュアル化の難しい業務は、シェアードサービスに向きません。

例えば、人事部門でも、採用や人事制度の構築などは専門性が高く、個別に運用したほうが良いケースもあります。

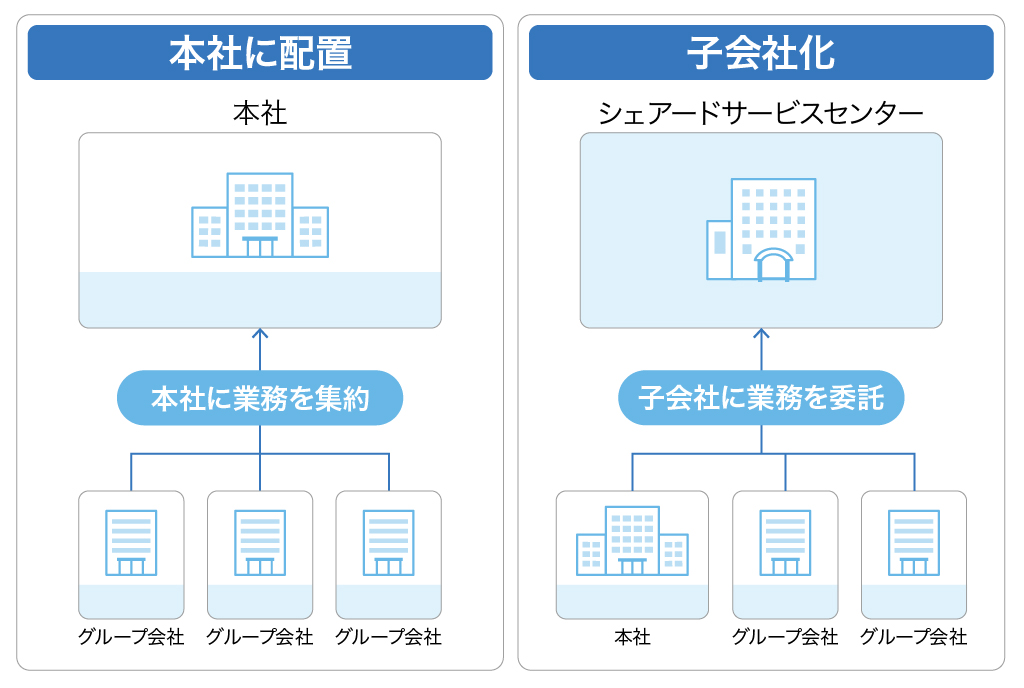

シェアードサービスの形態

シェアードサービスを活用する際は、部門として本社に配置するか、子会社として設立するかの2つの形態があります。それぞれのメリットとデメリットを理解し、自社に適した方法を選ぶ必要があるでしょう。

本社に部門として配置する

シェアードサービスを本社に配置する形態は、グループ企業や支店間で共通する間接業務だけを集約し、請け負う一部門を設立するというものです。既存の組織内での設置のため比較的簡単に導入でき、本社内の他部門との連携がしやすく、統制がとりやすい点もメリットです。ただし、従来の業務プロセスにとらわれやすく、大幅な業務効率の向上やコスト削減にはつながらないことがあります。

子会社として設立する

シェアードサービスを請け負う部門を、独立した子会社として設立する場合は、業務が明確に区分され、管理しやすいというメリットがあります。別法人として設置するため、組織改革や業務プロセスの改善がしやすいこともメリットといえるでしょう。ただし、大規模な組織変更が必要となり、導入コストが高くなることには注意が必要です。

シェアードサービスのメリット

シェアードサービスを導入することで、企業にはさまざまなメリットがあります。

業務品質の向上

グループや支店全体で業務を集約することで、知識やノウハウを共有・蓄積できます。もっとも効率の良い業務の進め方が明確になり、業務効率の向上が期待できるでしょう。また、取り組む業務が一定になることで、集中してスキルや知識の習得がしやすく、品質向上も期待されます。

コスト削減

シェアードサービスに業務を集約することで、グループ企業や支店の重複業務を削減し、人件費や運営・設備コストなどを削減できます。集約して標準化する過程で、非効率な業務や不要な業務が洗い出されるため、工数削減の効果もあり、労働時間の短縮にもつながるでしょう。

リソースの有効活用

シェアードサービスで各グループ企業や支店の間接部門を集約させると、人材の共有が可能になります。グループ全体としてこれまでより少人数で業務が遂行できるようになり、リソースを最適化してコア業務に集中させることが可能です。

コーポレートガバナンスの強化

グループ企業や支店ごとにおこなわれていた管理が一括されることで、内部統制の強化が図れます。各グループ企業や支店の情報が点在していると、把握に時間がかかり、経営の意思決定の遅れにつながるかもしれません。情報を一元管理できれば、組織の統制や管理がしやすくなります。

シェアードサービスを導入する際の注意点

シェアードサービスには多くのメリットがありますが、運用方法を誤ると失敗につながる可能性があります。以下のようなポイントには注意が必要です。

運用方法やシステムの統合

シェアードサービスを導入する際、ただ間接部門を集約するのではなく、業務プロセスや管理方法などを共通化しなければなりません。各グループ企業や支店の運用方法を洗い出し、標準化して再設計するには、かなりの手間と時間がかかるでしょう。間接部門を集約するために、組織の再編成が必要になる可能性もあります。

グループ企業や支店で異なるシステムを使用していれば、互換性やデータ移行などでトラブルが発生するおそれもあるため、シェアードサービスの導入には十分な準備期間が必要です。

従業員のモチベーション低下

シェアードサービスで扱う業務は、定型化しやすいルーティン業務がおもであり、単調な作業は従業員のモチベーション低下を招くおそれがあります。また、ルーティン業務をレベルの低い業務と感じ、異動にネガティブなイメージを持つ従業員もいるかもしれません。

まず、シェアードサービスは企業改革の一環であり、重要であることを従業員に理解してもらうことが大切です。そのうえで、定型業務を確実に遂行することを得意とする従業員をアサインする、外部委託を利用するなど、適材適所の配置を考える必要があります。

課題解決にはシェアードサービスとBPOも検討を

シェアードサービスは、間接業務の集約が目的ではありません。コスト削減や業務効率の向上、人的リソースの最適化など、企業としての課題を解決するためのソリューションのひとつがシェアードサービスです。そのため、課題解決の方法はシェアードサービスに限らない可能性があります。

課題を解決するためには、シェアードサービス以外にも「RPAなどのツールを導入して、反復的な作業を自動化する」「業務の一部をアウトソーシングして人手不足を補う」など、さまざまな方法が考えられます。先に挙げたBPOを利用するのも手段ひとつです。シェアードサービスとBPOの目的は同じであり、BPOであれば業務の企画・設計から実施までを一括して委託可能です。業務の専門的な知識やノウハウを持ったベンダーに委託することで、コストや時間の削減、業務プロセスの最適化などが期待できます。

シェアードサービスのメリットや注意点を理解したうえで、自社の課題に対して何が有用なのか、十分に検討しましょう。