意見聴取手続き

人材派遣は本来、臨時的一時的な労働力を確保する手段です。常用代替を防ぐために、3年を超えて同一事業所に派遣労働者を受け入れる場合には、派遣先は事業所ごとに、過半数労働組合等から、意見聴取をおこなう必要があります。ここでは、意見聴取の詳細や説明義務、意見聴取の記録・保管などについて分かりやすく説明します。

目次

意見聴取とは

意見聴取とは、「事業所単位の派遣受入可能期間」を超えて、派遣労働者を受け入れる際に必要な手続きです。事業所単位の期間制限による3年の派遣可能期間を延長する場合、 派遣先企業は、その事業所の過半数労働組合などに対し、派遣労働者を受け入れる事業所・ 延長しようとする派遣期間を示したうえで、意見を聴く必要があります。

派遣の3年ルール

労働者派遣法では、原則として「同一事業所において3年を超え、継続して同一の労働者を派遣受け入れできない」と定めています。これが通称「3年ルール」と呼ばれる派遣受入可能期間の制限であり、派遣受入可能期間の翌日を「抵触日」といいます。

同じ事業所において、派遣労働者の受け入れは3年までです。そのため、事業所単位の派遣受入可能期間が終了すれば、たとえ以前派遣された際とは違う部署であっても、その派遣先企業では派遣労働者を受け入れることができません。

ただし、事業所単位の派遣受入可能期間は、派遣先企業が意見聴取手続きをおこなうことで延長が可能です。

<関連記事>

【抵触日】派遣受入期間の制限|知っておきたいリーガル知識

意見聴取の詳細

意見聴取の詳細は、次のとおりです。

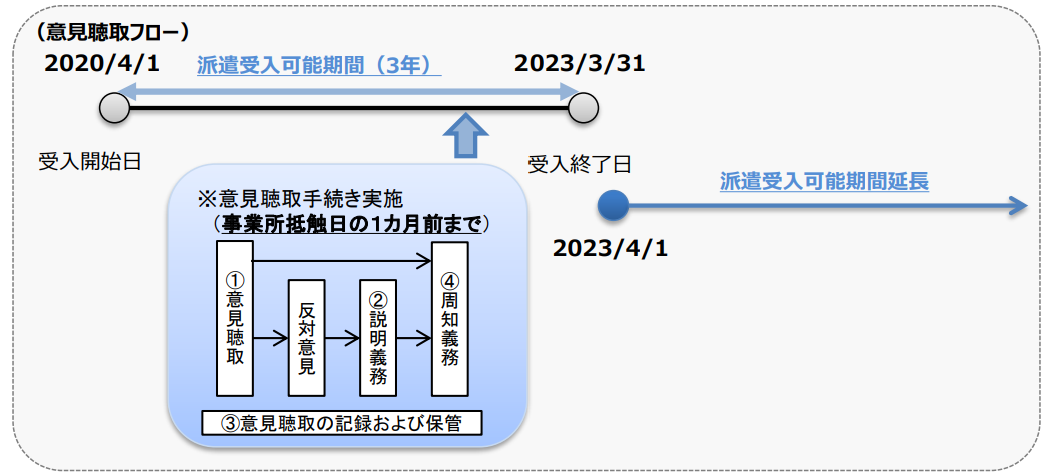

意見聴取の聴取時期

聴取時期は、事業所単位の抵触日(派遣受入可能期間の制限に抵触する最初の日)の1ヶ月までです。例えば、2020年4月1日が受入開始日の場合、派遣受入可能期間は3年ですので、抵触日は2023年4月1日となります。よって2023年3月1日までに意見聴取手続きを完了させる必要があります。

意見聴取の聴取先

聴取先は、派遣先の事業所の労働者の過半数を代表する労働組合(過半数労働組合)です。もし派遣先に労働組合がない場合には、派遣先の事業所の労働者の過半数を代表する労働者(過半数労働者代表)に意見聴取します。

<過半数労働者代表の条件>

過半数労働者代表は、下記の2点いずれにも該当する必要があります。

・労働基準法における管理監督者(経営者と一体的な立場で仕事をしている者)ではないこと

・派遣受入可能期間の延長に関する意見を聴取する者を選ぶ目的であると明らかにしたうえで実施された、投票や挙手などの方法により選出されたこと

意見聴取の通知方法と通知事項

下記の通知事項を書面にて、過半数労働組合または過半数労働者代表に通知します。

<過半数労働組合などへの通知事項>

・労働者派遣を受け入れる事業所や派遣就業の場所

・延長しようとする派遣受け入れ期間

さらに、派遣先の事業所における派遣労働者数や正社員数の推移に関する資料など、意見聴取の参考となる資料の提供も必要です。

意見聴取の説明義務

過半数労働組合などが、派遣労働者の継続的な受け入れに異議を唱えた場合は、派遣先は事業所抵触日の前日までに、過半数労働組合などに対し、次の事項を説明しなければなりません。

<過半数労働組合などへの説明事項>

・延長しようとする期間とその理由

・過半数労働組合等の異議への対応に関する方針

また、説明の際には、過半数労働組合等の意見を十分に尊重しなければなりません。

意見聴取の記録および保管

意見聴取をおこない、派遣を継続利用する期間を延長した場合は、下記事項を書面に記載して、事業所抵触日から3年間保管する義務があります。

<意見聴取の書面記載事項>

・意見聴取をした過半数労働組合の名称または労働者代表の氏名

※過半数労働者代表の場合は、選出方法も併せて記載することが望ましい

・過半数労働組合等に通知した事項および通知した日

・過半数労働組合等から意見聴取をした日および当該意見の内容

・過半数労働組合等におこなった説明の内容

・意見を聴いて派遣受入可能期間を変更したときは、その期間

意見聴取の周知義務

派遣受入可能期間を延長する際は、意見聴取の記録を該当する事業所の労働者に周知する必要があります。周知方法は下記の3つのいずれかです。

<意見聴取記録の周知方法>

・各事業所の見やすい場所へ常に掲示する、または備え付ける

・書面を労働者に交付する

・電子ファイル等に記録したうえで、労働者が内容を常に確認できるよう、各事業所に閲覧用の機器を設置する

意見聴取後に派遣元に対してすべき事項

意見聴取後に派遣受入可能期間を延長した場合、派遣先は派遣元に対して、書面等にて速やかに新たに事業所単位の抵触日となる日を通知する義務があります。万が一、通知をしなかった場合は、事業所抵触日を超えて派遣契約を結ぶことはできません。

「意見聴取手続き」でよくある質問

Q.過半数労働組合が会社にひとつしかない場合、複数の事業所の意見聴取手続きをまとめてすることはできますか?

A. 複数の事業所の意見聴取手続きを、まとめておこなうことはできません。事業所ごとにおこなう必要があります。

Q. 過半数労働組合がない場合の意見聴取手続きはどうしたらいいですか?

A. 過半数労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する労働者(過半数労働者代表)を選出して意見聴取します。過半数労働者代表の条件は上の【意見聴取の聴取先】の項目をご確認ください。

Q. 過半数労働者代表とはどのような人を指しますか?

A.過半数労働者代表とは、派遣先事業所に所属する労働者の過半数を代表する労働者を指します。詳しくは上の【意見聴取の聴取先】の項目をご確認ください。

Q. 意見聴取に対して異議が述べられた場合、どうすればいいですか?

A. 延長に対して異議が述べられた場合は、抵触日の前日までに、「延長の期間」と「延長の理由」を、当該異議が派遣の常用代替に関する意見である 場合は、「常用代替への対応方針」を説明することになります。

Q. 複数の派遣会社から派遣社員を受け入れている場合、抵触日はいつになり、いつまでに意見聴取が必要となりますか?

A. 事業所単位の抵触日は、「ある派遣会社から派遣受入開始した日」ではなく、「その事業所が派遣労働者の受け入れを開始した日」です。そのため、その事業所で最初に派遣労働者の受け入れを開始した日が抵触日となり、その1ヶ月前までに意見聴取が必要です。

Q. 意見聴取手続きをおこなわず、派遣受入可能期間を超えて派遣を受け入れた場合、ペナルティーはありますか?

A. 「労働契約申込みみなし制度」の対象となります。

労働契約申込みみなし制度

違法な労働者派遣を受け入れた時点で、「派遣先企業が当該派遣労働者に対して、その時点の派遣元における労働条件と同じ労働条件で、労働契約の申込みをした」とみなす制度です。派遣労働者が承諾すれば、労働契約が成立します。

労働契約申込みみなし制度|知っておきたいリーガル知識

派遣受入可能期間の延長には意見聴取が必要

意見聴取の詳細や説明義務、意見聴取の記録・保管などについて説明しました。意見聴取は派遣労働者を受け入れるうえで、必ずおさえておきたい項目です。ご不明点や判断に迷う点がありましたら、お気軽にリクルートスタッフィングの担当までお問合せください。