紹介予定派遣・派遣・人材紹介の違い|直接雇用を前提とした派遣のスタイル紹介予定派遣とは?

直接雇用を目的とした、派遣の活用方法があることはご存じでしょうか? 紹介予定派遣は派遣会社が派遣先企業に適した人材を募集してくれるため、人材不足や採用難が深刻化するなか、手間をかけずに人材が確保できると多くの企業に注目されている制度で、最長6ヶ月の派遣期間後、派遣スタッフが派遣先で直接雇用されることを前提としています。派遣期間を試用期間とし、企業側・派遣スタッフ側双方で適正を確認できるため、入社後のミスマッチを低減できるメリットがあります。 今回は、紹介予定派遣と通常の派遣、そして人材紹介を比較しながら、企業にとって紹介予定派遣の活用が適しているケースをご紹介します。

紹介予定派遣とは

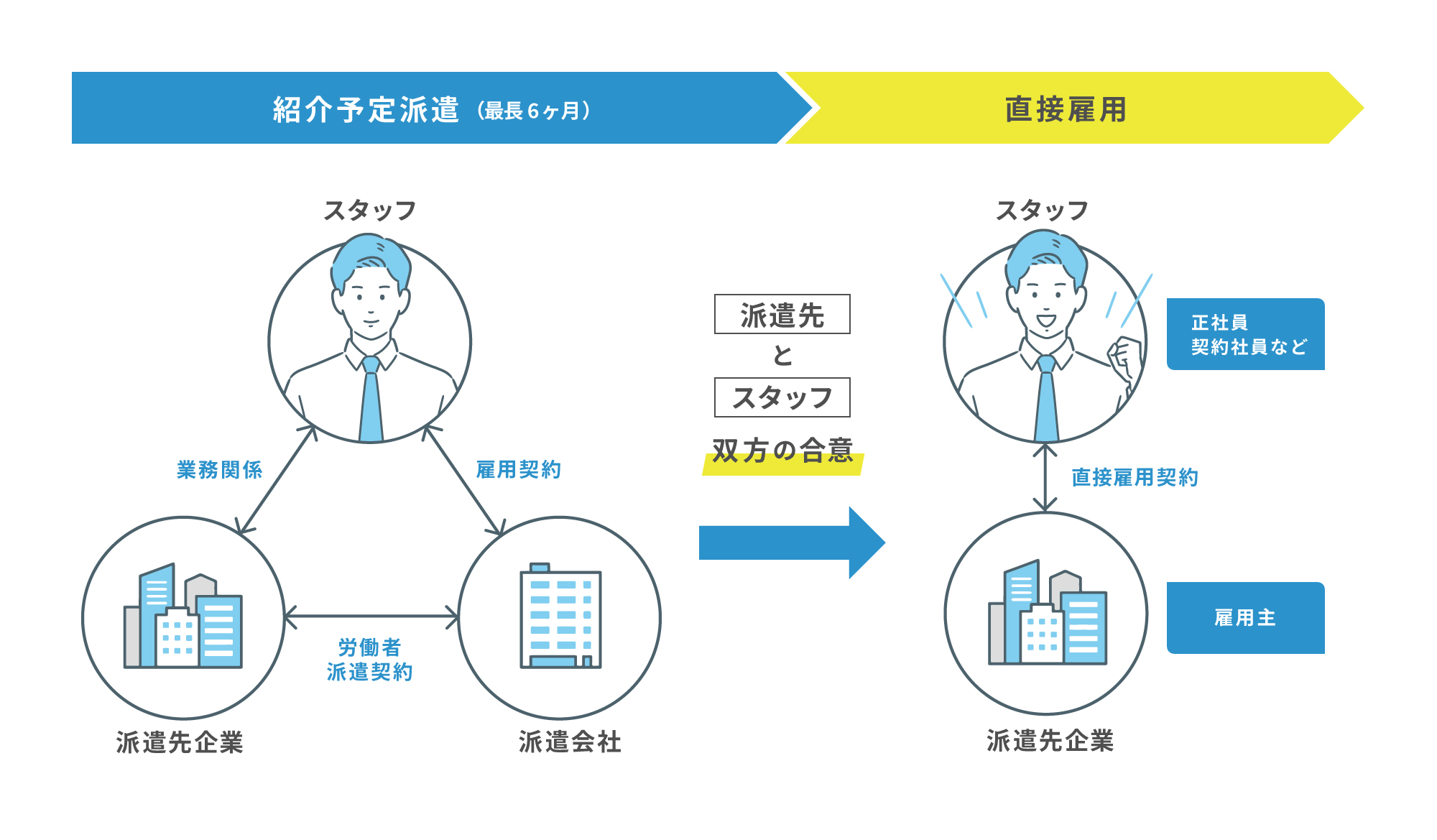

紹介予定派遣とは、「派遣スタッフの就業開始前または開始後に、派遣会社が派遣スタッフおよび派遣先に対して職業紹介を行う、または行うことを予定した派遣形態」です。

派遣期間は最長6ヶ月で、派遣期間が終了したあと、派遣スタッフと派遣先が合意をすれば直接雇用の社員となります。

<関連記事>

紹介予定派遣とは?企業側のメリットと導入時のポイント

紹介予定派遣と通常派遣の違い

紹介予定派遣と通常の派遣の違いは「派遣期間終了後に、派遣先で正社員や契約社員として働くことを前提としているか」です。

一時的・臨時的な人材活用の手段と位置付けられている通常の派遣は、派遣法によって「同一の課や部署で派遣スタッフとして働くことができる期間の上限は3年」と定められています。派遣期間終了後に派遣スタッフと派遣先の合意のもと、直接雇用に切り替わることはありますが、派遣としての就業を開始した時点で直接雇用を前提としているわけではありません。一方、紹介予定派遣では、派遣期間終了後に派遣先の社員となることを前提としており、派遣期間は派遣スタッフと派遣先が直接雇用を希望するかを判断するための期間に位置づけられます。

また、通常の派遣の場合、派遣先は派遣スタッフを特定する行為が禁じられているため、派遣前に候補者と面接を行うなどの選考はできませんが、紹介予定派遣は、派遣前に履歴書を確認したり事前面談をしたりすることができます。募集にあたっては、直接雇用した際の求人要件を提示する必要があります。

紹介予定派遣と人材紹介の違い

紹介予定派遣と人材紹介の違いは、採用前にスタッフの仕事ぶりを確認できるかどうかです。紹介予定派遣では、最長6ヶ月の派遣期間が必ず設けられます。派遣期間には、派遣会社が立ち上がり支援・就業支援の中で双方をフォローし、よりスムーズな就業支援をおこないます。

一方、人材紹介会社では、入社するまでスタッフの仕事ぶりを確認することはできません。紹介された人材の雇用後、企業が設ける試用期間中などに早期退職した場合には、紹介手数料の一部返金などをおこなう人材紹介会社もありますが、基本的には採用に至るまでの人材紹介がおもなサービス内容です。

<関連記事>

派遣からの直接雇用【紹介予定派遣】って?よくある懸念事項と活用事例

紹介予定派遣が適しているケース

紹介予定派遣は企業にとってさまざまなメリットがあり、利用することで企業の課題を解決できる可能性があります。紹介予定派遣の活用が適している企業や状況をご紹介します。

今すぐ即戦力となる経験者が必要

「急な退職者が出てしまった」「新たなサービスをスピード立ち上げしたい」といった状況で、紹介予定派遣は即戦力となる人材をスピーディに採用することができます。

紹介予定派遣の依頼を受けると、派遣会社はすでに登録されている求職者の中から人選を行います。そのため、一から募集をかける媒体などよりも早く適任者が見つかりやすいといったメリットがあります。

入社後のミスマッチを防ぎたい

「入社後のミスマッチによる早期退職者を減らしたい」「社風になじむのに時間がかかってしまい、なかなか即戦力にならない」という悩みを抱える方にも、紹介予定派遣はおすすめです。

採用面接は、求職者・企業側双方がプレゼンテーションを行う場でもあるため、長所についてのすり合わせが多くなります。そのため、面接だけで人柄や実力を判断するには限界があります。入念な選考を通じて内定をだしたものの、お互いの期待に相違があったりすぐに退職してしまったりといったケースはよくある事例です。

紹介予定派遣ではまず、派遣スタッフとして最長6ヶ月間実際に業務に当たってもらうので、試用期間として実際にその人のスキルや働きぶりを確認することができます。

また、求職者にとっても実際に派遣先で働くことができるので、職場の雰囲気が自分に合っているか、自分のスキルを活かせるかを判断できます。仮に、「イメージと違った」となった場合でも、お互いに直接ではなく派遣会社を通して意思を伝えられるため、率直な意見交換がしやすいでしょう。

このように、入社後のミスマッチを減らすことができるのも紹介予定派遣のメリットです。

採用コストを減らしたい

「自社で採用をしている余裕がない」「他の業務に集中したい」といった状況の企業にも、紹介予定派遣は活用できます。

紹介予定派遣の場合、人選は派遣会社で行うため採用工数を減らすことができます。また、派遣期間中は派遣会社が就業フォローや教育訓練などの立ち上がり支援を行います。第三者であるプロが立ち上がりの支援を行うことで、双方の不安や悩みの早期解消につながり、スムーズな直接雇用化が実現できます。採用や入社後のフォローにかける時間や人が足りないという際は紹介予定派遣を活用した採用活動が効果的です。

応募者の幅を広げたい

未経験だけどポテンシャルが高い人と経験が豊富な人、どちらがよいか悩まれている企業にも紹介予定派遣はおすすめです。

紹介予定派遣を希望する派遣スタッフの中には、業界や業種の経験が豊富なベテランもいれば、新たな領域にチャレンジしたいと考えている方もいます。そのため、幅広い中から自社に適した人材を検討できます。

未経験者のポテンシャルや経験者の実力を派遣期間中に確認できるため、募集段階で間口を狭める必要がありません。

紹介予定派遣を利用する際の注意点

紹介予定派遣には、受け入れ期間が限定されていたり直接雇用後の試用期間の設定が不可であったり、注意すべきこともあります。事前に確認し、スムーズに利用できるようにしましょう。

受入期間の限定

労働者派遣法により、紹介予定派遣の派遣期間は最長6ヶ月と定められており、期間内に正式採用の可否を決める必要があります。派遣期間後に派遣スタッフのまま継続受け入れすることはできません。

正式採用の可否については、契約終了の1ヶ月前までに通知する必要があるため、余裕を持って判断しましょう。派遣スタッフ側の合意もあれば、派遣期間満了前に直接雇用に切り替えることが可能です。

雇用後の試用期間の設定は不可

紹介予定派遣の場合、最長6ヶ月の派遣期間が実質的な試用期間となるため、直接雇用後に試用期間を設けることはできません。

確実に判断できるよう事前に評価ポイントを定めておき、派遣期間中に筆記試験や最終面接をおこなうといった選考フローも決めておくといいでしょう。選考フローについては、派遣元にも伝えておくと、事前に共有されて派遣スタッフの不安が緩和できます。

紹介手数料の発生

派遣スタッフの直接雇用が正式に決定した場合、紹介手数料としてスタッフの年収の30~35%ほどが派遣会社から請求されます。手数料は派遣会社によって違うため、事前に確認しておきましょう。合意に至らず直接雇用にならなかった場合は手数料は発生せず、派遣料金のみが発生することになります。

派遣スタッフからの辞退の可能性

企業で正式採用を決めても、派遣スタッフから辞退される可能性があります。

派遣期間中に辞退された場合、ポジションが空くなど業務に支障をきたす場合があるため、注意が必要です。派遣スタッフとは定期的に面談し、意思を確認しましょう。派遣元と連携し、派遣スタッフが派遣先には直接言いにくい不安や疑問を解消していくことも、辞退を避けるために有効です。

紹介業務の限定

労働者派遣法では人材を派遣してはいけない「派遣禁止業務」が定められています。紹介予定派遣にも労働者派遣法が適用されるため、利用できない業務があることを押さえておきましょう。

<紹介予定派遣の禁止業務>

・港湾運送業務

・建設業務

・警備業務

・労使協議等使用者側の当事者としておこなう業務

・弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士などの士業

これらの業務で派遣を受け入れた場合は法令違反となりますが、企業が希望しても派遣会社で紹介ができないため、過度に心配する必要はありません。なお、労働者派遣法では上記のほかに「病院等における医療関係業務」の派遣も禁止されていますが、紹介予定派遣では可能です。

紹介予定派遣を利用して採用コストを削減

契約期間の定められた派遣は、一時的・臨時的な人材活用のイメージが強いと思いますが、紹介予定派遣であれば、長期的な就業を目的とした社員採用の手段として活用できます。募集や選考だけでなく、派遣期間中の立ち上がり支援も派遣会社で行うため、採用コストや工数を削減したい企業におすすめです。何より、派遣期間中にお互いに適性を図れるため入社後のミスマッチを防げるメリットがあります。紹介予定派遣をご検討の際は、ぜひリクルートスタッフィングの担当者までご相談ください。