派遣を依頼する前に決めておくこと|派遣活用の6STEP①依頼

派遣を活用するためには、準備しておいたほうがいいこと、知っておいたほうがいいことがあります。このシリーズでは、企業が人材派遣を活用するためのSTEPを全6回でご紹介していきます。 1回目の今回のテーマは、「派遣を依頼する前に決めておくこと」です。 派遣スタッフとのあいだに業務の認識のズレがあれば、安定就業してもらうことができません。ズレをなくすためには、依頼の前に「基本情報」として業務内容や必要な要件を整理し、派遣会社の担当者に伝えることが大切です。また、時期や相場などのマーケット情報を担当者と確認することで、ベストマッチングへとつながる可能性を高められるでしょう。

人材派遣を利用する流れ

人材派遣の依頼から契約の終了までは、以下のような流れになっています。最初のSTEPは派遣会社への依頼ですが、実際に依頼する前には「時期と期間」「依頼業務」を明確にしておきましょう。

<派遣依頼から終了までの流れ>

1.派遣会社へ依頼

2.職場見学の受入れ

3.派遣契約の締結

4.派遣スタッフの受入準備

5.就業マネジメント

6.契約終了~後任手配

派遣を依頼する前に決めておくこと

スムーズに派遣スタッフを受け入れるためには、依頼前に決めておいたほうが良いことがあります。派遣会社に依頼する前に検討しておくことを詳しく解説します。

時期と期間

派遣という働き方は、繁忙期対応や産休・育休などの休業代替業務といった、「臨時的」かつ「一時的」な人材確保を目的としています。そのため、派遣依頼を検討する際は、まずは期間を「いつからいつまで」にするのかを定める必要があります。

派遣受入期間には制限がある

派遣受入にあたっては、派遣法上『事業所単位』と『個人単位』のそれぞれに原則3年という上限が設けられています。『事業所単位』では派遣先企業にて同じ事業所に派遣できる期間を、『個人単位』では同じ派遣スタッフを同じ組織に派遣できる期間を、各々3年上限としています。

依頼しようとしている業務や組織がこの条件に抵触していないか、期間上限を超えない業務内容になっているかを確認したうえで、依頼内容を整理しましょう。

<関連記事>

派遣受入可能期間の制限

依頼に適したタイミング

一般的に、派遣の依頼から就業開始までは、平均して1~1ヶ月半程度です。そのため、就業開始希望日から逆算して、1ヶ月前には派遣会社に依頼すると良いでしょう。

ただし、タイミングによっては人材確保に時間が掛かることもあります。一般的に入退社が多い時期は案件が集中し、求職者からすると選択肢が増えるため、同じ条件で募集を出しても他に流れてしまう可能性があります。

思うように応募者が集まらない際は、同地域の同職種と比較して諸条件を差別化させる(テレワーク可能、時短勤務可能など)と、人材が集まりやすくなるでしょう。派遣会社の担当者と相談しながら、タイミングや条件が適正かどうか最新のマーケットを考慮し派遣依頼をすることで効率的な人材確保につながります。

<関連記事>

派遣依頼に適したタイミングはありますか?

依頼業務

派遣スタッフとの間に業務の認識のズレを生じさせないためにも、業務内容を明確にしておくことが大切です。派遣元である派遣会社と派遣先企業の間には『労働者派遣契約』が取り交わされることになるため、契約外の業務を依頼することはできません。

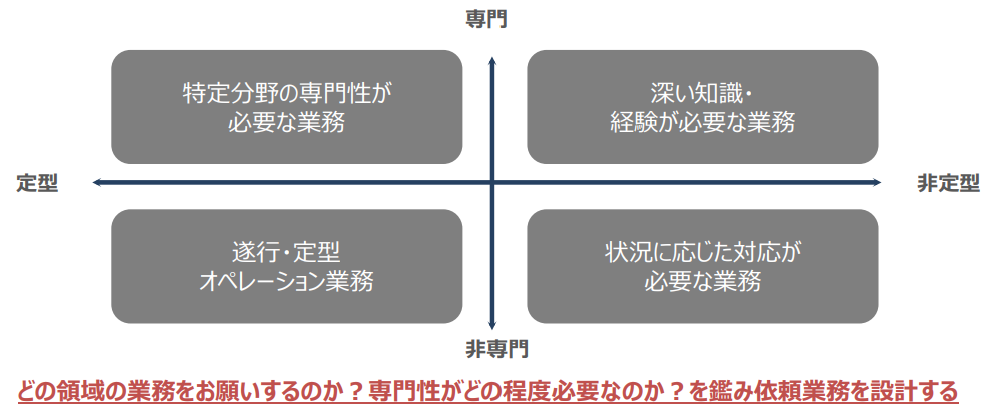

業務を明確にする際のポイント

依頼する業務を整理する際に、業務領域をタイプ分類するとイメージの共有に役立ちます。たとえば、縦軸で「専門性の有無」、横軸で「マニュアル化が進んでいるような定型業務か、経験など属人的に判断する内容が多い非定型業務か」に分け、業務を4分類します。派遣依頼をする業務が4つのどこに位置するものなのかを把握し、マーケット情報を加味しながら必須条件と歓迎条件を整理していきます。

各部署の業務特性に合わせて業務配分したうえで、派遣スタッフにお願いする業務を設計しましょう。

派遣依頼ができない業務に留意

派遣には、法的に依頼を受けることができない業務があります。港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療業務(※紹介予定派遣は可能)、弁護士・司法書士などの士業が該当します。該当業務の人材確保が必要な場合は派遣以外での方法を検討することが必要です.

これらは、「職務内容が危険」「職務内容が専門的」「派遣を認めると雇用が安定しない」といった理由で派遣業務が禁止されているため、該当業務で人材確保が必要な場合は、派遣以外での方法を検討しましょう。

なお、業務にかかわらず、就業期間が30日以内のいわゆる「日雇い派遣」は原則として禁止されています。派遣を依頼する際は、31日以上の就業期間を設定する必要があります。

<関連記事>

派遣が禁止されている業務

派遣会社に伝えるポイント

派遣会社への依頼時には、以下の7つの点を伝えることでミスマッチの回避や企業ニーズや環境に適した人材の確保へとつなげることができます。依頼前に洗い出し、文書等にまとめておくと良いでしょう。

2.募集時期・期間

3.就業部署の業務内容と担当業務

4.就業部署の人員構成・雰囲気

5.就業条件・就業スタイル

6.必要なスキル・経験

7.職場環境・福利厚生

<関連記事>

【基本編】派遣依頼時に伝えるとよいポイント

上記は、多くの派遣スタッフが着目にしている点です。イメージの相違なく業務遂行やコミュニケーションが円滑に進むようにポイントを踏まえて派遣会社へ依頼しましょう。

「こんな業務も依頼できるのだろうか?」「このスキルの人材はマーケットにいるのだろうか?」などの疑問はお気軽にリクルートスタッフィングの営業にご相談ください。最新のマーケットトレンドや職種別のヒアリングポイントなどもご案内いたします。

派遣依頼のご相談はこちら

派遣依頼お問い合わせフォーム

派遣先責任者・指揮命令者

派遣受入にあたっては『派遣先責任者』『指揮命令者』の選任も行います。派遣スタッフに対して、業務の指示を出す『指揮命令者』がいないと、派遣スタッフは業務を遂行することができません。

実務面では『指揮命令者』が業務指示をすると共に、労働時間も管理します。そのため、日毎の業務時間を派遣先企業が管理し承認していきます。『派遣先責任者』は契約の責任者として、業務・時間管理や契約内容に関して派遣元企業との対応をします。

また、指揮命令者以外に業務をフォローする人も決めておきましょう。派遣スタッフが業務面や環境面で困っていることがないか、実務上直接指示をする『指揮命令者』以外にも、フォロー役としての『派遣先責任者』やサポート役としての社員がいることで、安定就業につながります。指揮命令者が不在の際にもサポート体制があることで、業務の滞りが起きることを防ぐことができます。

<関連記事>

派遣先責任者の選任

入念な準備で派遣活用の第一歩を

派遣スタッフ依頼時のステップとして、期間業務内容・人材要件整理、担当者の選任をご紹介しました。ミスマッチを防ぎ、ニーズにあった派遣スタッフの安定的な就業を実現するために、依頼前に内容を整理し業務イメージを派遣会社と共有することから始めてみはいかがでしょうか。

派遣を依頼する前に決めておくこと|派遣活用の6STEP①依頼

職場見学の流れと注意すべきポイント|派遣活用の6STEP②職場見学

派遣スタッフ受入前に準備しておくこと|派遣活用の6STEP④受入準備